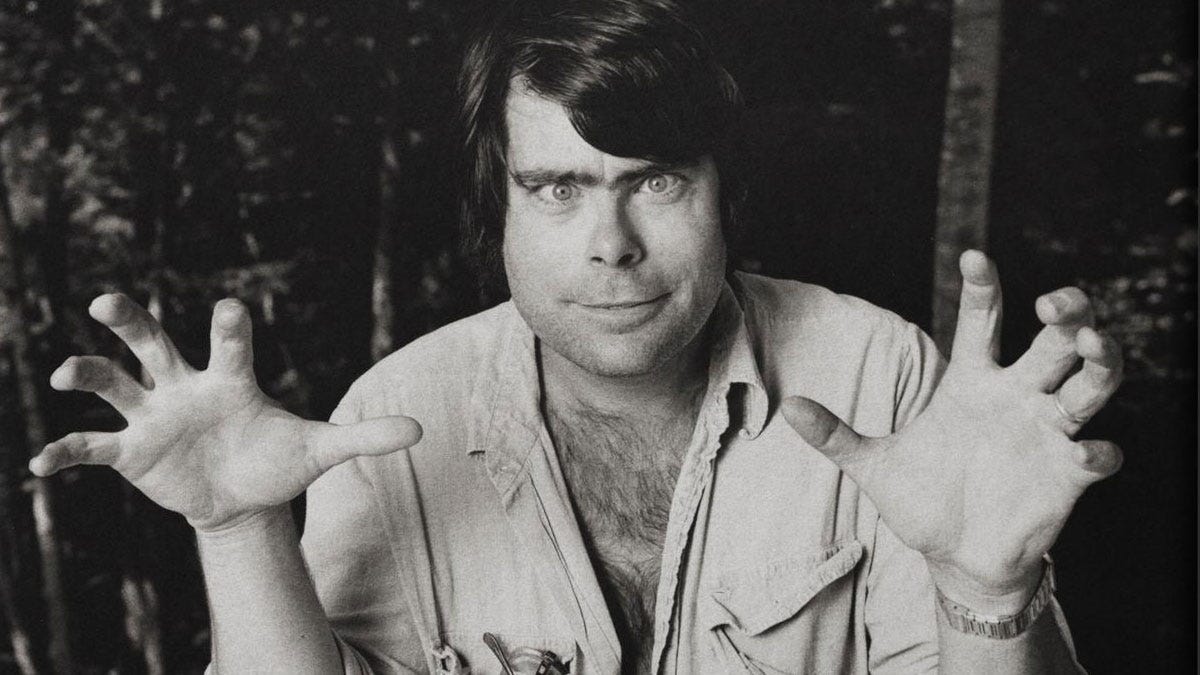

La imaginería y el tercer ojo

Stephen King explica la diferencia entre crear una imagen y una descripción

Artículo escrito por Stephen King y publicado originalmente en The Writer en octubre de 1980. Traducción de Óliver Mayorga.

Algunos críticos me han acusado —y siempre suena como una acusación— de escribir para el cine. No es cierto, pero supongo que tiene cierta justificación; todas mis novelas hasta la fecha han sido vendidas al cine. Parece que se asume que no se puede hacer algo así sin intentarlo, pero como algunos de vosotros podéis atestiguar, es algo que muy rara vez se puede hacer intentándolo conscientemente.

¿Por qué está este tipo hablando de cine cuando se supone que debería estar hablando de escribir?, te preguntarás. Te diré por qué. Hablo de cine porque lo más importante que comparten el cine y la ficción escrita es el interés por la imagen: esa imagen viva que resplandece en el ojo físico o en el ojo de la mente. Estoy sugiriendo que mis novelas se han vendido al cine no porque se escribieran para ese medio, sino simplemente porque contienen elementos de imagen vívida que atraen a quienes hacen películas, a aquellos para quienes a menudo es más importante ver que pensar.

De la imagen a la historia

Las novelas son algo más que imágenes: son pensamiento, trama, estilo, tono, caracterización y un largo etcétera, pero son las imágenes las que hacen que el libro «destaque» de alguna manera, que cobre vida, que brille con luz propia. Me gusta decir en mis clases de escritura que todos los sofismas de la ficción deben seguir a la historia, esa simple invención del hombre de las cavernas («Caminaba por el bosque cuando el tigre saltó sobre mí…») que mantenía embelesado a su público alrededor de una hoguera por la noche, y quizá incluso recibía un trozo de carne extra por sus esfuerzos si la historia era buena, ¡la realeza del primer escritor! Pero también creo que la historia surge de la imagen: la vivacidad del lugar, el tiempo y la textura. Y en esto el escritor siempre va dos pasos por delante del director de cine, que quizá tenga que esperar a que el clima, las sombras o el objetivo sean los adecuados (y cuando el mundo real cede, como ocurre tan a menudo en mis libros, tiene que recurrir al tipo de los efectos especiales).

¿De dónde vienen las buenas imágenes? En lugar de la fastidiosa pregunta «¿qué significa?», que parece surgir siempre que se presenta una imagen, una pregunta mejor y más provechosa podría ser «¿en qué te hace pensar?».

A veces, los aspirantes a escritores me dicen: «Sé lo que quiero decir, pero no sé cómo describirlo». Lo que esto suele significar es: «No puedo describirlo porque no acabo de verlo».

Un ejemplo: un escritor principiante puede poner «era una casa vieja y espeluznante» y dejarlo así, sabiendo que no transmite ninguna fuerza o inmediatez real, pero sin saber qué hacer al respecto. El escritor tiene la sensación de que «era una casa vieja y espeluznante» está mal, pero no sabe por qué. Es como ese molesto picor en mitad de la espalda que no puedes rascarte. Bueno, te diré lo que está mal con «era una casa vieja y espeluznante». No es una imagen; es una idea. Las ideas no tienen gradiente de temperatura emocional; son neutrales. Pero prueba esto, del principio de mi novela ‘Salem’s Lot:

La casa miraba hacia el pueblo. Era enorme y parecía desdibujada y vencida. Las ventanas descuidadamente cerradas le daban ese aspecto siniestro de todas las casas viejas que han pasado mucho tiempo vacías. La pintura se había descascarillado a la intemperie y toda la casa tenía un aspecto uniformemente gris. Los temporales de viento habían arrancado muchas tejas y una densa nevada había hundido el ángulo oeste del techo principal dejándolo torcido. A la derecha, un destartalado cartel clavado sobre un poste advertía: «Prohibida la entrada».

En ninguna parte del párrafo se dice que la casa descrita sea «espeluznante»; lo más parecido es el uso de la palabra «siniestro» para describir las ventanas tapiadas. Si lo he conseguido, los lectores no necesitarán que aplique el adjetivo «espeluznante»; llegarán a esa decisión por sí mismos.

Ahora puede que pienses en algunos detalles que la descripción anterior (y estoy usando esa palabra, no «imagen», de forma deliberada, acompáñeme otro par de minutos y sabrás por qué) no proporciona. ¿Qué tipo de camino lleva hasta esta casa? ¿Hay alguno? ¿Cuántas plantas tiene? ¿De qué estilo es? ¿Jacobeo? ¿Victoriano? ¿Tiene entrada para coches? ¿Un garaje? ¿Una veleta en el tejado? Ninguno de estos detalles está aquí; eso lo aporta el lector.

La cuestión es, creo, que las imágenes no se consiguen con un exceso de descripción: llenarlo todo de adjetivos puede no ser la solución a tus problemas con las imágenes. Un buen artista puede ser capaz de impresionarte con la belleza de una chica joven en un boceto que solo le lleva unos minutos: la curvatura de la mejilla, una forma sinuosa que indica la caída del pelo, la inclinación de un ojo. Un cuadro en el que el artista se afana durante semanas o meses puede que no consiga más, y puede que consiga mucho menos porque el artista ha saturado a su sujeto.

Imaginación y memoria

Si puedo decir algo importante a los escritores que aún están aprendiendo el oficio de la ficción, es lo siguiente: las imágenes no aparecen en las páginas, sino en la mente del lector. Describirlo todo es proporcionar una fotografía en palabras; indicar los puntos que te parecen más vívidos e importantes a ti, como escritor, es permitir que el lector desarrolle tu esbozo hasta convertirlo en un retrato. Desde que ‘Salem’s Lot se publicó por primera vez hace varios años, he visto unas tres docenas de imágenes diferentes de la Casa Marsten, todas ellas basadas en la descripción que hago en el breve párrafo citado anteriormente.

Una buena descripción produce imágenes. La siguiente pregunta que siempre surge es: «¿Cómo sé qué detalles incluir y cuáles omitir?». La respuesta a la pregunta es sencilla, pero más difícil de aplicar: deja los detalles que más te impresionan; deja los detalles que ves con más claridad; todo lo demás sácalo fuera.

Nuestros ojos transmiten imágenes a nuestros cerebros; si queremos transmitir imágenes a nuestros lectores, debemos ver con una especie de tercer ojo: el ojo de la imaginación y la memoria. Los escritores que describen mal o nada ven mal con este ojo; otros lo abren, pero no del todo. He aquí un párrafo de The Shining que me sigue gustando bastante (es curioso cómo los libros se alejan de ti, como personas con las que una vez compartiste largos viajes y no especialmente cómodos; prometes que seguirás en contacto pero, de algún modo, nunca lo haces. Y, sin embargo, de todos los libros que he escrito, hay algunos pasajes con los que todavía mantengo una relación amistosa, y este es uno de ellos):

Su padre lo cogía en brazos y Jack se sentía levantado de una manera delirante, con rapidez tal que le parecía sentir la presión del aire contra la cabeza como si fuera un casco de plomo, cada vez más alto, mientras los dos gritaban a coro: «¡Ascensor! ¡Ascensor!»; y había habido noches en que, en su borrachera, su padre no había controlado el impulso ascendente de sus robustos músculos con la suficiente prontitud, y Jack había pasado por encima de la cabeza afeitada del hombrón para estrellarse, como un proyectil humano, en el suelo del vestíbulo, detrás de papá. Pero otras noches el padre se limitaba a elevarlo a un éxtasis de risitas, atravesando una parte del aire donde la cerveza parecía formar en torno al rostro del hombre una niebla de gotitas, y lo hacía girar y dar vueltas y lo sacudía como a un harapo riente, hasta que finalmente volvía a dejarlo en el suelo, sacudido por la reacción del hipo.

Vi esta escena representada en mi propia cabeza; la vi con ese tercer ojo tan claramente como ahora veo esta máquina de escribir verde oscuro ante la que me siento, con sus teclas negras y sus letras blancas y brillantes. Lo vi como una imagen, traduje todo lo que consideré necesario en una descripción y luego se lo entregué al lector. Los detalles que más me impresionaron al imaginar la escena fueron: 1) esa peculiar sensación de peso en la cabeza del chico al ser arrastrado (no la presión del aire, por supuesto, sino la atracción gravitatoria); 2) los enormes brazos del padre (piel clara, finos cabellos claros y pecas, aunque nada de eso aparece en la descripción); 3) el corte de pelo corto del padre; 4) ese olor a cerveza, que es, a su manera, tan inconfundible como el olor a limón o a vinagre o a rosas. Y de todos ellos, los dos que me parecieron que llenaban mejor la imagen eran el olor a cerveza y el niño mirando desde arriba el corte de pelo de su padre, viendo el cuero cabelludo blanco a través de los pelos erizados.

Omití la piel clara, las pecas, el pasillo donde siempre tenía lugar el juego del ascensor, el hecho de que allí hubiera un paragüero —uno de latón— porque ninguno de ellos parecía dar más fuerza a la imagen. El lector podría haber visto mobiliario diferente: una lámpara que proyectaba las sombras del padre y del hijo en la pared; el sonido de un televisor o una radio en la otra habitación. Pero la idea de las imágenes no es darlo todo (eso es cosa de fotógrafos, no de escritores), sino dar lo suficiente para sugerir una textura y una sensación. Y el escritor debe tener la suficiente confianza en su propia capacidad para crear imágenes como para parar cuando sea el momento de hacerlo, porque, como todos sabemos, el placer de leer novelas, que ninguna película puede igualar, es el placer de ver en la mente, de sentir cómo florece la fantasía de una forma única para cada lector. El lector tiene su propio tercer ojo; el trabajo del escritor es solo proporcionarle unas lentes.

Ver antes de escribir

Demasiados escritores principiantes creen que tienen que asumir toda la carga de las imágenes, convertirse en el perro lazarillo del lector. Pero no es así. Utiliza verbos vivos. Evita la voz pasiva. Evita los clichés. Sé concreto. Sé preciso. Sé elegante. Omite las palabras innecesarias. La mayoría de estas reglas —y las cuatrocientas que no he citado— lo harán todo por sí solas de forma casi automática si, a partir de este momento, te comprometes a dos cosas: primero, no insultar la visión interior de tu lector; y segundo, verlo todo antes de escribirlo.

Esto último puede significar que escribas más despacio de lo acostumbrado si has estado pasando ideas («Era una casa vieja y espeluznante») por imágenes. Lo primero puede significar una reescritura más cuidadosa si has estado cubriendo tus apuestas con descripciones excesivas; vas a tener que coger esas viejas tijeras de podar, te guste o no, y empezar a reducirlo a lo esencial.

Supongamos que quieres describir (y con ello crear una imagen) un día lluvioso en una gran ciudad; digamos además que el estado de ánimo que quieres transmitir al lector es de tristeza. Cuando termines esta frase, inclínate hacia atrás —me refiero a inclinarse físicamente hacia atrás— y ve esa ciudad, esa lluvia, ese ambiente.

Has abierto los ojos demasiado pronto. Ciérralos e inténtalo de nuevo, date treinta segundos, tal vez incluso un minuto. Bien. Adelante.

¿Qué amplitud vieron tus ojos? ¿Viste un horizonte? ¿Muchos edificios? ¿Una vista aérea? ¿El cielo era blanco u oscuro? ¿Ves gente? ¿Hombres con el sombrero en la mano, un poco inclinados hacia delante, con el viento soplándoles en la espalda? ¿Mujeres con paraguas? ¿Taxis salpicando agua? Todo eso está bien, es una especie de descripción fruto de la imaginería. Pero ahora supongamos que afinas tu enfoque; supongamos que te pido que veas una esquina de esa ciudad gris, lluviosa y lúgubre. Son las tres de la tarde y ahora sí que llueve… ¡Fíjate! Y además es lunes; qué fastidio. Ahora, vuelve a cerrar los ojos, esta vez durante un minuto entero, y mira lo que pasa en esa esquina. Y si miras antes de que acabe el minuto, pierdes tu tarjeta del Gremio de Escritores. Vale. Hazlo ahora.

¿Lo has visto? ¿El autobús que pasaba zumbando y salpicaba a las mujeres, haciéndolas retroceder? ¿Los rostros que miraban indiferentes o escondidos tras los periódicos? Había un anuncio de vaqueros en la parte trasera del autobús: mostraba a una chica agachada y el eslogan, borroso por la lluvia, decía: EL FIN JUSTIFICA LOS VAQUEROS. ¿Viste el toldo de la pequeña tienda de comestibles de enfrente chorreando agua? ¿Oíste el agua que entraba a borbotones por las rejillas del alcantarillado? Y cuando los coches frenaron para encender el semáforo, ¿pudiste ver sus luces traseras reflejándose en el pavimento en largas rayas escarlata? ¿Viste al hombre con el periódico en la cabeza?

Algunas de ellas, tal vez. Probablemente no todas. Puede que vieras otras cosas, igual de interesantes; puede que incluso captaras el final de una historia en la imagen —un hombre corriendo bajo la lluvia, mirando hacia atrás por encima del hombro, o un niño con un chándal amarillo al que meten bruscamente en un coche con matrícula DPL— o puede que solo vieras la imagen en sí. Pero, créelo: si viste la imagen, puedes plasmarla en papel. Si lo dudas, ve ahora mismo a tu máquina de escribir y escribe lo que viste. Ya sabes lo que se siente: escribir es volver a experimentar, y a medida que escribas, esa imagen se hará más y más brillante, convirtiéndose en algo que es casi hermoso en su claridad. Escribe un párrafo; escribe dos. Y luego regálale a alguien una tarde lluviosa de lunes en la ciudad. O, si has captado esa tentadora etiqueta de la historia, persíguela antes de que se escape. Sigue al hombre que corre o sube a ese coche y mira qué hay ahí dentro; observa quién cogió al niño e intenta averiguar por qué. Puedes hacerlo, si abres ese ojo interior todo lo que puedas.

Una última palabra: nunca te dejes llevar totalmente por las imágenes. El ojo lo ve todo, pero la mente detrás del ojo debe juzgar qué conservar y qué desechar. «Abandona siempre la mesa cuando aún tengas un poco de hambre y nunca tendrás que preocuparte por convertirte en un glotón, Stevie», solía decir mi madre. Lo mismo ocurre con las imágenes. Una vez que has entrenado ese tercer ojo para ver bien, a la mano le pica escribirlo todo. Si escribes ficción, no quieras ahogar a tu lector en texturas; recuerda que la imagen lleva a la historia, y la historia lleva a todo lo demás. Pero recuerda también que el mayor placer de un escritor es ver, y ver bien.

Una nota final: en The Shining, creé un montón de animales en mi hotel imaginario —leones, búfalos y otros recortados de los setos— y podéis imaginar mi grata sorpresa cuando esos animales empezaron a moverse y a acechar a mis personajes. Mucho más tarde, durante la fase de preproducción de la película, descubrí que el director, Stanley Kubrick, había desechado las criaturas de los setos en favor de un laberinto. Una fuente me dijo que Kubrick había hablado con especialistas en efectos especiales tanto en Europa como en Estados Unidos, y que ninguno de ellos podía garantizar absolutamente que los animales de los setos cobraran vida y empezaran a moverse de tal manera que convencieran al público de que eran reales. Mis propias cartas de los lectores sobre el libro no indican tal problema. Pero, por supuesto, el ojo de la cámara —¡pobre y estúpida cosa!— solo puede ver aquello a lo que apunta cuando se le quita la tapa del objetivo.

Pero lo que ese tercer ojo —ese ojo interior— puede ver es infinito. Es algo así como tener todo un parque de atracciones en la cabeza, donde todas las atracciones son gratuitas.

Pruébalo y verás si no tengo razón. ⬥

Referencias

King, S. (octubre de 198o). «Imagery and the Third Eye» en The Writer.