Pesadillas en el cielo: gárgolas

«Nosotros no las vemos, pero ellas nos ven a nosotros»

Ensayo escrito por Stephen King y publicado originalmente en la revista Penthouse en septiembre de 1987. Traducción de Diego Munguia.

Aunque Marc Glimcher, que en un principio me preguntó si iba a escribir un ensayo sobre las gárgolas como una especie de prefacio al libro de extraordinarias fotografías que sigue a continuación, pensó que yo sería la «persona ideal» para un artículo así, yo tenía profundas dudas. No tengo formación formal en las dos artes combinadas —fotografía y escultura— que componen el libro. De hecho, la única actividad artística en la que he recibido una formación formal es la que practico, la escritura. Y algunos podrían afirmar que tengo un gran descaro al sugerir que lo que hago tiene algún parecido con la escritura (no puedo evitar recordar el famoso comentario de Truman Capote sobre Jack Kerouac: «Eso no es escribir, es teclear»).

Dejando a un lado las preguntas relativas a mi propia capacidad artística o a la falta de ella, es un hecho indiscutible que recibí formación formal en el arte de la escritura. Y mientras recibía esta formación en la universidad, pasé por el único periodo de sequía real como escritor de ficción en veinte años.

Estoy tratando de hacer una observación, y supongo que es la siguiente: aunque toda persona que hace y vende obras de arte pone los ojos en blanco ante la gente que dice: «No sé mucho de arte… pero sé lo que me gusta», puede haber una profunda verdad en la declaración, así como la arrogancia del ignorante cultural que la mayoría de los artistas perciben en la declaración (y, por desgracia, su percepción es más a menudo correcta que errónea).

Creo que pasé por ese periodo de sequía porque intentaba no solo conocer mi arte, sino entender qué me gustaba y por qué me gustaba.

Esto no era bueno para mí.

Soy un escritor que existe más en las terminaciones nerviosas que en el proceso del pensamiento intelectual y la lógica. Cuando alguien le preguntó a Maxwell Perkins si Thomas Wolfe, cuyos libros editó Perkins, había sido un gran escritor, Perkins respondió: «¡Diablos, no! Tom era un carillón de viento. No más que eso».

No añadió o menos, probablemente creyendo que no hacía falta decirlo. Ojalá así fuera.

No pretendo ser el Thomas Wolfe de mi generación, como tampoco pretendo que mi obra tenga ningún mérito artístico (no es que el creador de libros, pinturas, fotografías, etc., tenga que reclamar nada por su obra; eso lo tienen que hacer otros); solo digo que lo que escribo sale de mis entrañas en lugar de mi cabeza, de la intuición en lugar del intelecto. En ese sentido, también soy más carillón de viento que escritor. Bueno, dejemos las cuestiones de divinidad para los críticos, esos jesuitas de la esfera artística, ¿de acuerdo?

Esta es una forma bastante tímida de contarte por qué decidí escribir sobre un tema del que no tengo ningún conocimiento… y por qué no adquirí ninguno incluso después de haber aceptado escribir un ensayo sobre él. No fue por pereza; fue por un conocimiento claro e innegable de que cuanto más conocimiento empírico adquiriera sobre el tema de las gárgolas, peor escribiría sobre ellas. Verás, mi intelecto (el poco que tengo) me decía que escribir algo así sería como nadar cerca de una playa que ha sido anunciada por avistamientos de tiburones.

Ni siquiera fue mi instinto el que me dijo que siguiera adelante.

Fueron mis terminaciones nerviosas.

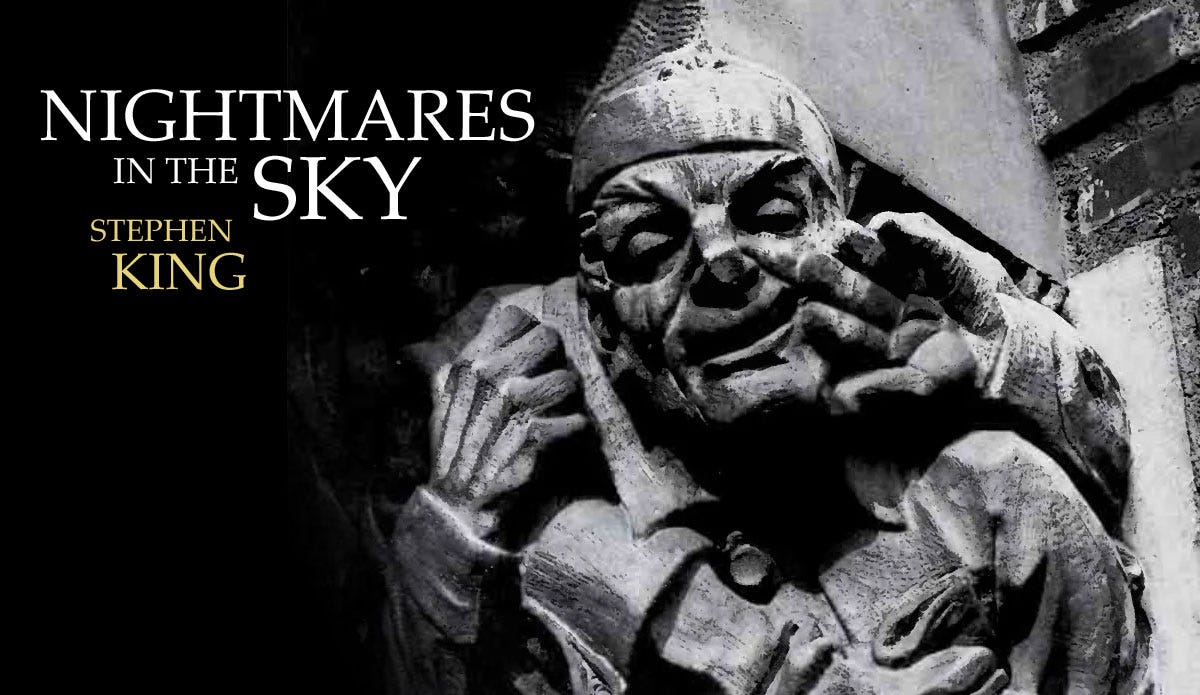

Mientras hojeaba una selección de las fotos que componen este libro, mirando fijamente a rostros de piedra que alternativamente sonreían y miraban de soslayo, sollozaban y mofaban, gruñían y se encogían, sentí una sensación de horror que no era precisamente física ni precisamente mental. Parecía mantenerse en equilibrio en las puntas de esas terminaciones nerviosas a las que ya he aludido, negándose a convertirse en repulsión o en terror. En resumen, esas fotografías se negaban a convertirse en cosas que, por mi capacidad de definirlas, se convertirían en mis cosas. Las sostenía, las recordaba, pero nunca serían mías.

Mirar esas fotos era como tener una pesadilla estando despierto. Creo que en ese momento había decidido probar mi suerte con este pequeño ensayo, pero Marc Glimcher lo confirmó. «Estas cosas están por toda la ciudad, ya sabes», dijo en voz baja.

Lo miré, sorprendido. Cuando pensaba en gárgolas, pensaba en los castillos alemanes y en las catedrales francesas del jorobado de Notre Dame con las manos tapándose las orejas, gritando: «¡Las campanas! ¡Las campanas!».

Pero no estábamos en Europa; estábamos en la ciudad de Nueva York. No vivo en Nueva York, pero he viajado allí cada dos meses o así durante los últimos quince años, y al menos estoy familiarizado con ella, y lo más parecido a las gárgolas que se me ocurre, de buenas a primeras, son los leones de piedra que hay frente a la Biblioteca Pública de Nueva York. No son muy parecidos a las gárgolas.

Edificios extraños, sí. Edificios encantadores, sí. Y algunos como el edificio Chrysler, por un lado, el Brill por otro, y el edificio Flatiron (mi edificio favorito de la ciudad de Nueva York y, creo, mi favorito en todo el mundo. Chúpate esa, Taj Mahal) que son cada uno extraño y encantador… Pero ¿gárgolas?

Glimcher sonreía un poco. «Oh, sí», dijo. «Pero no tienes que sentirte tonto por no notarlas. Hay personas que viven toda su vida aquí y nunca las ven… O si las ven, no las ven. ¿Lo entiendes?».

Le dije que sí, un poco, pero que probablemente no tendría una idea clara de lo que estaba hablando hasta que las viera.

«Pasad al salón», dijo rápidamente; éramos cuatro en esa reunión: Glimcher, su asistente, mi agente literario (Kirby McCauley), y yo. Glimcher nos hizo cruzar la sala. En las paredes había una serie de cuadros llamativos y dramáticamente iluminados, pero él los ignoró en favor de una ventana bastante mugrienta en un pasillo del quinto piso que era lo que supongo que se llamaría «entre bastidores»; conducía a una zona combinada de oficina y almacén. Me colocó frente a la ventana exactamente igual que un galerista podría colocar a un posible comprador frente a un cuadro o una escultura. En cierto modo, lo había hecho, aunque la escultura que señalaba estaba al otro lado de la calle y definitivamente no estaba a la venta.

El edificio tenía una entrada que era un arco de piedra. Era el tipo de edificio con el que uno se cruza todos los días en Nueva York, ni viejo ni nuevo, ni lo suficientemente extraño, ni bonito, ni feo como para llamar la atención. Solo un edificio.

Excepto por la cara de pesadilla que sobresalía del ladrillo justo por encima de la piedra angular del arco.

Creo que hice algún tipo de ruido; no un jadeo, pero casi. Glimcher volvió a sonreír. No era una sonrisa engreída, ni mezquina, sino de auténtico placer. Era la mirada de un hombre que acaba de compartir algo que ha querido compartir durante mucho tiempo, o que ha encontrado un alma afín (y estoy seguro de que se sentía así al menos en cierto punto; uno no trabaja en un proyecto como este como una empresa de negocios, sino como un acto de amor).

Entonces dijo algo que nunca olvidaré, algo que solo me convenció de escribir este ensayo, por bueno o malo que sea, pero que hizo imposible no escribirlo. «Porque casi siempre están por encima de la línea de visión humana, y como la gente de la ciudad rara vez levanta la vista, no las ve…», dijo, señalando el horror que había al otro lado de la calle, el horror que tanto desentonaba con el edificio anónimo del que surgía, como un tumor que brota de la suave frente de algún inofensivo ejecutivo de mediana edad y clase media. «Pero ellas… bueno, te darás cuenta de que casi siempre están mirando hacia abajo». Hizo una pausa y volvió a sonreír. La sonrisa era diferente esta vez: reflexiva y, creo, un poco incómoda.

«Nosotros no las vemos, pero ellas nos ven a nosotros», dijo.

Nadie dijo nada. Volvimos a casa de Glimcher y acepté hacer el ensayo. Y encontré que estaba muy contento de estar lejos de esa ventana.

Desde entonces, mi mente vuelve a ella una y otra vez.

Mi cabeza no sabe mucho de arte, pero mis nervios parecen saber algo de gárgolas. Y no escribo sobre ellas por dinero, ni para ver mi nombre impreso, ni siquiera porque crea que las pocas cosas que puedo decir mejorarán mucho este libro (en comparación con las fotografías a las que pronto estaréis expuestos —esa es la única manera justa de decirlo, creo— cualquier palabra mía sería algo insignificante), sino por la misma razón por la que he escrito algunas cosas horribles en mis libros; escribir es un acto simultáneo de catarsis y traducción, una vía emocional, un método para entender por qué se agitan esos nervios, o por qué estas fotografías me hacen sentir como debe sentirse un pájaro ante un terremoto, sabiendo que debe volar, pero sin saber por qué.

Como se ha sugerido antes, el acto de comprender es a menudo una especie de pequeña muerte para el escritor intuitivo, pero algunas cosas están mejor muertas. No creo que las imágenes de las gárgolas de este libro perezcan en mi mente —incluso las más benignas son de alguna manera horribles y ajenas— pero al menos puede ser posible mantenerlas en los nervios.

Me lleva a la ventana, pequeña, sucia, cruzada con viejos alambres de gallinero, y señala al otro lado de la calle algo que parece ser un monstruo nacido no de un ser vivo sino de un edificio. Ver esta cosa obscena es un choque; lo que es peor es ver a la gente que pasa de un lado a otro debajo de ella, decidida a tramar sus asuntos del día o a planear su placer nocturno; pasan y no miran hacia arriba.

Ninguno de ellos mira hacia arriba.

Le oigo decirlo otra vez: nosotros no las vemos… pero ellas nos ven a nosotros.

Cerramos el trato con un par de cervezas frías, nos estrechamos las manos y Glimcher me lo agradeció. Le dije que era mejor que esperara a ver lo que conseguía antes de dar las gracias, y él, Kirby y yo volvimos en taxi a su oficina.

Seguí tratando de mirar hacia arriba.

No podía hacerlo, al menos no sin parecer muy tonto o muy borracho.

No pude verlas, pero ellas…

Oh, cállate, me dije a mí mismo.

Bueno, puedes decirle a tu cabeza que se calle todo lo que quieras, y a veces incluso se dignará a hacerlo, pero como dice Robert Stone en Dog Soldiers, la mente es un mono, y es ágil.

… ellas pueden verte a ti.

Mis nervios se agitaron. Me miré el dorso de las manos.

Tenía la piel de gallina.

Al día siguiente almorcé con un tipo al que conozco desde que empecé a publicar (entonces era redactor de una revista y desde entonces «subiendo», como dicen). Le hablé del ensayo que había aceptado hacer y le mostré algunas de las fotos que me habían dado para estudiar. Era solo una conversación casual para esperar los aperitivos, y pensé que pasaríamos a otra cosa lo suficientemente rápido, pero este viejo amigo, al que llamaré «Jerry», ya que el plazo de entrega de este artículo ha empezado a acercarse de forma incómoda y nunca llegué a preguntarle si podía usar su nombre real (cuando se trata de amigos cercanos, piso con suavidad; tengo muy pocos como para no tener cuidado con ellos), se volvió loco con las fotos, y con toda la idea. Pasamos la mayor parte de ese almuerzo hablando de gárgolas. Al principio me sorprendió, y luego lo entendí. Jerry es soltero, y aunque ama y aprecia a las mujeres, y aunque en mis catorce años de relación con él (¡Dios, es terrible cómo pasa el tiempo!) ha estado muy cerca de casarse, sospecho que nunca lo hará. La mujer que parece amar más es una hermosa perra que putea, pero no golpea. Se llama Nueva York. Jerry la conoce desde el parque Battery hasta el barrio Bowery, desde el zoológico de animales de Central Park hasta el zoo humano de Washington Square.

Un viaje por la ciudad en limusina o en taxi en hora punta suele provocar un estado contradictorio de nervios extenuados y aburrimiento adormecedor. Cuando llevas a Jerry contigo, lamentas que se abra un hueco en el tráfico y se empiece a mover.

Ha vivido en Nueva York toda su vida (es decir, es una persona que se lleva el pasaporte cuando tiene que ir a Jersey), y sabe algo de cada edificio, incluso de cada esquina, parece que puede mostrarte el lugar donde se estrellaron las aspiraciones de un famoso político; la iglesia donde un hombre piadoso fue finalmente premiado con una gorra roja de los Cardinals; la acera frente a una famosa casa de asado de carnes donde un tipo definitivamente menos piadoso fue abatido.

Y por supuesto que sabía sobre ellas.

Las gárgolas.

Durante aproximadamente diez años, de 1966 a 1976, las tres cadenas de televisión experimentaron —ABC, la eterna dama de honor en aquellos días, fue la que más se sumergió— con lo que era, para ellos, un nuevo tipo de programación radical. Por supuesto, lo que se considera una «salida radical» en el mundo de la televisión puede parecer bastante insulso o incluso estúpido para el resto de nosotros, pero entonces, la mayoría de nosotros trabajamos en empresas en las que lo más lejos que se puede ascender es al nivel de la incompetencia de esa persona. Se trata del principio de Peter, por supuesto. La industria de la televisión, que cree que nada tiene éxito como el exceso, ha ido más allá. En la televisión, cuando uno alcanza su nivel de incompetencia, puede esperar al menos dos ascensos más. Si el segundo de estos ascensos muestra un nivel de incompetencia no solo visible, sino positivamente masivo, el individuo en cuestión puede ser posiblemente elegido para dirigir la cadena.

Aunque, como puede comprobar cualquiera que tenga acceso a un ordenador y a un programa que enumere todas las películas sonoras producidas, con un índice que destaque todas las disponibles y adecuadas para su exhibición en televisión, parece que a los ejecutivos de la televisión no se les ocurrió hasta bastante tarde que el suministro de celuloide era finito. Esto era una muy mala noticia, porque las cadenas habían llegado a depender cada vez más de las películas. Desde la primera serie de películas regulares de la cadena (Night at the Movies de la NBC fue un «cambio radical» en sí mismo) la tendencia proliferó hasta que cada noche era la «Noche de Cine» de alguna cadena, y en algunas de esas noches había dos películas.

Con su habitual sagacidad, los ejecutivos de la televisión se dieron cuenta de que habían olvidado replantar el bosque justo cuando estaban a punto de talar las últimas hectáreas de árboles. Delirantes por haber descubierto un producto que, al haber sido preproducido sin riesgo para ellos, era casi pura ganancia (al fin y al cabo, tanto las películas como los coches se abaratan con el paso de los años) no se dieron cuenta de que los índices de audiencia de Nielsen de sus películas estaban cayendo porque estaban raspando el fondo del barril. Cuando a algún genio se le ocurrió el concepto de películas hechas para la televisión —películas realizadas con presupuestos de series de televisión—, las cadenas no tenían casi ninguna opción; se limitaban a películas de kárate y a películas sobre niños conduciendo en buggies.

De la era de las películas para televisión surgieron algunas buenas (una nota al margen: la primera, The Killers, fue realizada por la NBC, que se negó a emitirla por su violencia; estaba protagonizada por Lee Marvin y, en su último papel como actor, por ese viejo amante de los chimpancés que es Ronald Reagan), pero la mayoría oscilaban entre lo monótono y lo casi hilarantemente malo.

Una de estas últimas se llamaba Gargoyles. Se trataba de la típica «película de la semana» de la ABC-TV, realizada en unos diez días con un bajo presupuesto. Los resultados también eran de bajo presupuesto. En Movies on TV (editado por Steven H. Scheuer; calificaciones individuales y reseñas no acreditadas) la película recibió una estrella, definida como «pobre». Protagonizada por Cornel Wilde, escrita por Cornel Wilde y dirigida por Cornel Wilde, la guía de Scheuer la describe de esta manera: «Las risas más que las emociones acompañan a esta pésima película de terror. El antropólogo Wilde se enfrenta a las legendarias gárgolas, ocupadas en incubar huevos de 500 años en las cavernas de Carlsbad». El crítico, se siente que quiso añadir que Wilde era un trabajador más rápido; tardó menos de dos semanas en empollar su huevo.

Esta crítica es correcta.

Esta crítica es errónea.

Mi cabeza reconoció la película por los noventa minutos que duró cuando la vi por primera vez, pero mi corazón —no, tachen eso; no mi corazón, sino mis neuronas— reconocieron algo más, algo mucho más importante: me estaba asustando a pesar de lo mala que era. Parte de ello tuvo que ver con la inteligente decisión de Wilde: filmar las gárgolas con poca luz y a cámara lenta, para «polarizar» el material, convirtiendo estas tomas en negativos de color. Probablemente puedas hacer lo mismo con tu cámara de vídeo, si te has comprado una en el último año.

No creo que la decisión de Wilde de hacerlo así fuera artística. Aunque estoy dispuesto a concederle el beneficio de la duda, parece más probable que fuera una forma de dar cierto realismo espurio a unos disfraces de gárgola tan claramente falsos que resultaban graciosos (como el abominable hombre de las nieves en Shriek of the Mutilated, que es claramente un joven pequeño con un gran abrigo de piel; los círculos de color negro alrededor de los ojos mientras persigue a una víctima con un bate de béisbol no hacen que se parezca más a un abominable hombre de las nieves, pero ofrece al espectador perplejo una imagen interesante: un bateador emergente con un abrigo de piel).

Gargoyles se emitió en la ABC en 1972, en la época de apogeo del cine hecho para la televisión; una noche podías tener a James Brolin huyendo de perros asesinos en unos grandes almacenes desiertos, la sensible historia de un niño y su bólido al día siguiente, George Kennedy atándose a un poste en su patio trasero porque teme tener la rabia y poder morder a su hija pequeña e infectarla la noche siguiente.

Y, por supuesto, las gárgolas que nacen en las cavernas de Carlsbad.

Debería haberla olvidado casi de inmediato, porque era la clase de película que parece casi hecha para ese propósito, como el algodón de azúcar que se hila para que no quede más que un regusto ligeramente demasiado dulce al segundo de habértelo metido en la boca, ya que he olvidado el nombre del chico que interpretaba al niño que intentaba construir un bólido desde cero (¿Robby Benson, tal vez?).

No lo he hecho por dos razones. La primera es que mi cabeza es, en cierto modo, un extraño triturador de basura cultural. Tengo fama de faltar a las citas con el dentista, y una vez un par de educadas señoras tuvieron que venir a buscarme para una charla que había acordado dar (me informaron de que ciento cincuenta chicos llevaban media hora esperando y me pasaron esta información mientras yo estaba desplomado frente al televisor de mi despacho, bebiendo cerveza y viendo una película en la tele, vestido con vaqueros y camiseta) y luego se me olvidó. Pero por alguna razón aún recuerdo que era James Brolin, que hacía de segundo plato de Robert Young en el programa que solía llamar Marcus Welby, M. D., en la película del ataque de los perros.

La segunda razón es que la película era realmente inquietante. Lo suficientemente inquietante como para que, cuando dos años y medio después me compré una grabadora de vídeo (una máquina tan pesada y primitiva que llamarla prototipo era casi ser demasiado amable), una de las primeras cosas que grabé fue Gargoyles, cuando la pusieron un sábado por la tarde.

Mi hijo, que entonces tendría dos años y medio, la vio mientras la grababa, y tuvo pesadillas esa noche. Al día siguiente quería volver a ver la película. Creo que, si mi mujer hubiera estado allí, me lo habría prohibido y me habría mirado como si estuviera loco si hubiera dado muestras de considerarlo. Pero ella estaba de visita en otro sitio, así que lo consideré, decidiendo que tal vez sería peor terapia retenerla, permitiendo así que esas gárgolas (que realmente eran bastante ridículas una vez superado el shock original) pasaran de ser una o dos hierbas en su cabeza a un jardín mental desmesurado de ellas. Así que la puse, y ambos la vimos.

Fue fascinante.

Otra vez.

No sé si tenía razón o si solo tuve suerte, pero no hubo más pesadillas. Durante los tres o cuatro años siguientes, creo que Joe debió de ver esa película de mala muerte media docena de veces, y la mayoría de las veces, acabé viéndola con él. Nos poníamos a citar las frases el uno al otro, o yo le pedía a Joe que me trajera un vaso de leche (a los cuatro años ya era capaz de verter la leche en el vaso en lugar de por toda la mesa al menos tres de cada cinco veces) y él decía: «Claro, papá, pero espera a que las gargos casi se lleven a la chica al aparcamiento, ¿vale?». Gargos. Eso es lo que eran y siguen siendo para Joe, que ahora tiene casi quince años (y que vierte la leche en el vaso al menos ocho de cada diez veces, quizá nueve). Gargos. Como lo que los chicos de Brooklyn van a los bailes a conocer, no se sabe.

En el almuerzo con Jerry de aquel día (lo recuerdo no solo por nuestra charla sobre las gargos, sino porque fue la primera vez —y probablemente será la última— que me adelanté a él en la cuenta, pero desde que dejó la editorial, los reflejos de Jerry parecen haberse ralentizado un poco), las gárgolas fueron lo único de lo que hablamos, o, mejor dicho, Jerry habló y yo escuché. Escuchaba mientras me decía que había gargos en las cornisas del edificio Helmsley y de la vecina estación Grand Central; no solo en las cornisas, en la parte de atrás, sino también sobre las entradas. Me dijo que había gárgolas en casi todas las iglesias de Nueva York, protestantes, católicas, lo que sea. Me dijo que se puede hacer un viaje en ferri de línea circular alrededor de la isla de Manhattan y ver demonios de piedra que se asoman desde el follaje que sobresale del río Hudson en la costa de la parte alta de la ciudad. Hay, me dijo, gárgolas en un manicomio que ha estado abandonado durante sesenta años o más, y que ahora se está desmoronando en un pedazo de tierra cubierto de maleza que ha estado en litigio desde siempre.

Así que cuando me preguntó si quería comer un postre, le dije que lo dejaría para otro momento. Me había puesto a pensar en esa película, y en cómo se las arregló para encontrar todos los nervios adecuados a pesar de lo mala que era. Y esos pensamientos se fundieron con las fotografías que había estado mirando, y todas esas cosas se superpusieron con la voz de Glimcher, diciendo: nosotros no las vemos… pero ellas nos ven a nosotros.

Pensé que podría ser yo quien tuviera las pesadillas esa noche.

Y tal vez solo por esa razón (que en realidad no era muy diferente de mi razón para permitir que Joe viera la película por segunda vez) rechacé el postre y le pregunté si había alguna calle en el centro de la ciudad que le pareciera especialmente rica en gárgolas.

«Avenida Madison», dijo rápidamente, y entonces le pedí al conductor que me llevara a Madison y la 29.

Cuando me bajé, el taxista me preguntó qué eran las gárgolas.

«Pesadillas en el cielo», le dije, y le di una propina extra. Una vez que estuvo a salvo en su bolsillo, opinó que todo el mundo en la ciudad estaba jodidamente loco y se marchó a toda prisa.

No soy un gran fanático del ejercicio; en una época en que parece que todo el mundo está con «voy a quemar» con Jane Fonda o está trotando de un lugar a otro en sus Reeboks, cintas para la cabeza de Spaulding y pantalones cortos de correr de Jordanche, todo lo que yo hago es caminar. Pero camino mucho. Es bueno para el sistema cardiovascular y no destroza las almohadillas de los cartílagos de las rodillas como lo hace el trotar después de diez o doce años. Sin embargo, tiene un inconveniente: es muy aburrido. Por eso, cuando salgo a caminar, siempre llevo un libro. ¿Toda esa gente que ves en la ciudad caminando o trotando con auriculares en las orejas? Sé dónde podrían ponerlos, pero tendrían que detenerse y agacharse para poder hacerlo.

En cualquier caso, ese día llevaba un libro conmigo, no porque hubiera planeado un paseo, sino por otra de esas pequeñas leyes relacionadas con el principio de Peter (de hecho, creo que esos pequeños principios de la vida humana —el único momento en el que nunca puedes encontrar calcetines que hagan juego es cuando tienes prisa; cuando estás volando, la turbulencia nunca comienza hasta que se sirve el café, etc.— se llaman ahora peterismos). Yo llamo a este (dijo modestamente)el teorema de King: si tienes un libro contigo para pasar el tiempo, todo irá según lo previsto. Así que tenía el libro, pero caminé todo el camino desde Madison y la 29 hasta mi hotel en la Quinta y la 59 sin abrirlo ni una sola vez, sin siquiera pensar en ello, de hecho.

Cuando a la mañana siguiente me desperté con el cuello tan rígido que me resultaba agónico girar la cabeza mucho más de diez grados hacia un lado u otro, me di cuenta de que estaba sufriendo lo mismo que me había afligido durante una semana en 1975. En aquel caso había parado imprudentemente para recoger a un autoestopista y había sido violentamente embestido por detrás por un camión de reparto. Tras el accidente, me sentí bien. Al día siguiente, un latigazo cervical. Y no necesité que un médico me dijera cómo lo había sufrido; había caminado treinta manzanas con el cuello doblado hacia atrás.

Había estado mirando esas pesadillas en el cielo.

No había solo unas pocas en cada cuadra, y tal vez en algunas cuadras no había ninguna; pero me pareció entonces que debía haber miles de ellas, pero eso era, supongo, solo una sensación subjetiva causada por mi shock de conciencia: las estaba viendo por primera vez.

Dos meses antes de este escrito, es decir, en febrero de 1987, le pregunté a Kirby McCauley, mi agente, si creía que había una calle especialmente «buena» para ver gárgolas. No es un neoyorquino nativo, no ha vivido allí el tiempo suficiente como para llevar su pasaporte cuando va a Nueva Jersey (pero apuesto a que lo alcanzas, Kirby, ja, ja), pero ha estado allí el tiempo suficiente como para conocer bien la ciudad. Su respuesta fue tan rápida como la de Jerry: Calle 83, dijo. Así que alquilé una limusina con techo solar y recorrí toda la Calle 83 con una libreta en la rodilla y un lápiz en la mano. Como soy un tipo magnánimo, ni siquiera cobré a Pace (si lo hubiera hecho, probablemente me habrían devuelto la factura con un ¡ja, ja!). Conté mis marcas y el total fue de ciento uno.

Jerry había tenido razón; lo curioso era que Kirby también la tenía. La verdad es que Nueva York parece casi invadida de esas cosas de pesadilla. En ambos casos probablemente conté en algunas esculturas que, técnicamente hablando, no son gárgolas, y conté en otras que, hablando de la misma manera, lo son.

Pero ¡maldita sea! ¡Parecía haber tantas! Por impulso, hice que el conductor me llevara de nuevo por Madison y, aunque no conté, casi podría jurar que había menos en ese tramo de treinta manzanas que cuando lo recorrí la primera vez.

Por supuesto que no lo había. Ilógico, como diría el Sr. Spock.

Pero la mente es un mono… y la mía sigue intentando pensar que realmente había miles aquella primera vez, y que la mayoría se escondieron o salieron volando cuando me vieron volver para echar un segundo vistazo.

Es totalmente ridículo, por supuesto, pero supongamos…

Bueno, supongamos que no les gusta que la gente les mire.

Supongamos que solo dejan las que de alguna manera han «muerto» (y Dios sabe que las que se ven son lo suficientemente inquietantes como para preguntarse, si estas son las muertas, cómo son las vivas). Pero ¿no es eso lo que realmente tememos? ¿Que un examen realmente cercano demuestre nuestras peores pesadillas? ¿Que esas monstruosidades estén vivas?

Antes de sentarme a escribir este ensayo, por muy poco técnico que sea, hice una tarea necesaria: estudié detenidamente cada una de las fotografías que se barajaban para el libro, eran cientos, y la selección final aún se está haciendo. No las veréis todas, y no todas las que veréis serán las gárgolas de Nueva York (Dios mío, parece el nombre de una revista de fotos de Playboy). Pero creo que saldrás habiendo sacado la misma conclusión que yo. Puede que no salgan volando de los edificios que adornan (en Burn, Witch, Burn, una película mucho mejor que Gargoyles, se hace exactamente eso: es una secuencia espantosa que, una vez vista, nunca se puede olvidar) o que se escondan detrás de sus torres y chimeneas ennegrecidas por el hollín cuando los que son conscientes de su presencia pasan por debajo, pero están, no obstante, vivas.

Lo más pesadillesco de la galería de rostros de pesadilla de piedra de este libro es que, sean de piedra o no, estén agujereadas y erosionadas por el tiempo y la contaminación o no, pintadas con spray por vándalos o no… están vivas. Es simplemente imposible mirar estas imágenes y creer otra cosa.

Este tipo de libro, ya sabéis, se llama «libro de mesa de café» en el comercio; uno de esos objetos verdaderamente hermosos que uno deja para decorar una habitación o para tratar de impresionar a los demás con sus gustos superiores, dependiendo de si el propietario del libro es un verdadero amante de los libros finos o simplemente un mocoso con aspiraciones culturales.

Libro de mesa de café o no, sugeriría que una mesa de café podría ser el peor lugar para este tomo en particular; las mesas de café, después de todo, son muebles bajos, accesibles para los niños. Y hablo tan en serio como puedo cuando digo que este no es un libro para niños como The Night of the Living Dead de George A. Romero no es una película para ellos. Los rostros que el espectador contempla al pasar estas páginas no son los rostros de las gárgolas de Cornel Wilde, actores con malos disfraces que solo han sido marginalmente realizados por un truco técnico; no son máscaras de látex que se puedan quitar cuando se haya terminado el rodaje.

Son reales. Están vivas.

Puede que haya personas que escudriñen estas palabras y piensen: «Quiere decir eso en sentido figurado, por supuesto. Debe hacerlo. Porque cualquiera que realmente piense que las gárgolas de piedra están vivas… Bueno, ese sería un tipo que hace tiempo que debería haber hecho una pequeña cura de reposo en el psiquiátrico».

Pero creo que están vivas, sé que lo están, de hecho, y estoy en plena posesión de mis facultades (pregúntale a cualquier lunático y te dirá lo mismo, je, je, je). Empecé diciendo que tenía muy poca formación técnica en el campo del arte, queriendo jugar limpio con el lector y explicar por qué no podía simplemente dar zancadas hacia mi tema y agarrarlo, sino que tenía que acercarme a él con cuidadosos saltos laterales. Un objetivo de un hombre armado con conocimientos puede tomar con valentía, por asalto frontal, un hombre armado solo con intuición debe tomarlo con astucia, si es que lo toma.

Por muy estrechos que sean mis conocimientos técnicos del arte, por muy grande o pequeña que sea mi capacidad de creación en mi propio ámbito, no soy un hombre culturalmente privado, y he tratado de acercarme a cualquier «cosa hecha» de forma creativa con los ojos y la mente abiertos: cine, fotografía, pintura, escultura.

Como escribo ficción, mi trabajo depende de mi imaginación. La imaginación, a su vez, depende de esa mirada amplia, interesada, examinadora. Una mirada desprejuiciada que puede llegar a juzgar, pero que se acerca a su tema completamente sin prejuicios, solo con la esperanza de ver el éxito en lugar del fracaso, no por una razón altruista, sino por una sublimemente egoísta: una «cosa hecha» de forma creativa inspira a la persona expuesta a ella una clara sensación de asombro y alegría, y, al mirar estas gárgolas, sentí esas cosas con la misma seguridad que sentí horror y una repulsión tan inmediata que era casi instintiva de la misma forma que algunas personas sienten por las serpientes, de la misma forma que yo solo siento por los murciélagos y las arañas.

Una pieza de escultura, ya sea una escultura de Rodin o uno de esos horrores de piedra sin nombre que se asoman a través de la maleza, de la madera, de la basura, en las orillas del río Hudson, no está viva en ningún sentido físico; no respira, no sangra ni, a pesar de mi imaginación, sale volando o se esconde detrás de las chimeneas (no lo creo, de todos modos, aunque podría jurar que había menos de ellas cuando… oh, no importa).

Pero el cielo no respira, ni sangra, ni se esconde detrás de las chimeneas, y sin embargo podemos decir que está vivo porque cambia constantemente. No solo es diferente de un día a otro, sino que puede ser diferente de un momento a otro, dependiendo de nuestros propios estados de ánimo, que, al estar vivos, están en su propio estado de flujo constante. Puede que de adultos no miremos el cielo tan a menudo como lo hacíamos de niños, mirándolo con ese ojo amplio de total apertura mental —ese ojo que es el manantial de la maravilla y, por tanto, la puerta a la imaginación—, pero sí seguimos mirándolo, e incluso, corriendo al trabajo, con la mente ocupada ordenando los asuntos del día, quizás tarde, con esa última taza de café ardiendo ácidamente en el estómago, puede que nos detengamos, olvidando todo lo demás, momentáneamente paralizado por una configuración de nubes que se parece exactamente a un par de caballos asustados y corriendo junto a un toro.

Si se le da un caleidoscopio a un niño, puede estar sentado hasta una hora, paralizado, girando el tubo y observando cómo los dibujos del interior cambian y cambian, cambian y cambian. Se supone que los adultos tienen una mayor capacidad de atención que los niños y, sin embargo, rara vez tienen tiempo para echar más que un vistazo rápido, aunque creo que casi cualquier adulto que se encuentre en una habitación con un caleidoscopio lo agarraría y lo giraría durante un rato, observando esos patrones cambiantes con la misma avidez que el niño, y si ese mismo adulto entrara en una habitación en la que hubiera una gran caracola puesta en un estante, sería más propenso de no cogerla y acercarla a su oído escuchando lo que nuestros intelectos saben que es solo la lenta vibración del aire en un objeto curvado de tal manera que se convierte en una cámara de eco…

… y lo que nuestros corazones saben que es el sonido del océano.

Mi mujer tiene un jarrón de Tiffany. Lo guarda en un gabinete de cristal en la pequeña entrada entre nuestro comedor y su estudio. Acabo de arriesgarme a que se enfade bajando las escaleras y subiéndolo a mi estudio, donde se encuentra a la izquierda de mi procesador de textos mientras escribo. No es algo de la dinastía T’ang, ni una escultura de Picasso, ni un cuadro de Van Gogh. Es, supongo, arte vulgar al lado de esas cosas. Sin embargo, es arte, porque cambia… como solo lo hacen las cosas vivas. Voy a detenerme aquí y mirar este jarrón durante tres minutos más o menos. Pero no te preocupes, no notarás el retraso en absoluto.

Está bien. El jarrón Tiffany de mi esposa.

Es azul, con flores blancas y enredaderas.

No parece gran cosa, ¿no?

Pero el tono y la textura de ese azul no puedo describirlos con precisión. Tiene un brillo metálico que debería hacerlo parecer duro y barato, pero en cambio le da un aspecto elegante y satinado que hace que quieras tocarlo, y cuando lo haces, la palma de la mano se sorprende por el contraste entre la suavidad que creías sentir (y que está ahí) y la textura en relieve de esas flores blancas. Que han sido pintadas a mano. Lo he tocado, y desde que empecé este párrafo me he detenido a tocarlo dos veces más, en parte para hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo porque quería hacerlo: la sensación es asombrosamente sensual; la elevación de esas flores contra la suavidad de la superficie, viniendo como vienen en la hinchazón cerca de la parte superior del jarrón, me hizo pensar de inmediato en cómo es ahuecar un pecho, con el pequeño y duro brote del pezón en su punta. Al final, el tacto no es suficiente. Ese contraste sexi de lo suave y lo áspero hace que quieras acariciar.

En el interior, se ven vetas más oscuras de azul que se retuercen en la penumbra del objeto; si se mantiene en el ángulo correcto con respecto a la luz, se puede ver que estas vetas más oscuras forman un trabajo de trazado de una delicadeza sorprendente. Las vetas de la superficie son de un verde oscuro que debería ir mal con el azul y que, en cambio, es simplemente perfecto. Estoy viendo una maravillosa «cosa hecha», y cuando encuentre el coraje necesario para llevar esta maravillosa cosa de vuelta al gabinete de mi esposa de nuevo (y se necesita una cierta cantidad de coraje; por tercera vez, la mente es un mono, y sería demasiado triste para mí ver que se resbale de mis manos y yace en el suelo en fragmentos), espero ver algo diferente. No cambiaría para adaptarse a mí; esa es la patética falacia de la que se advierte a los estudiantes de lengua en muy poco tiempo (normalmente durante su primera clase de composición; toda esa mierda de que el cielo está llorando es solo eso: mierda). Cambiaría para adaptarse a mis ojos, quizá un poco, pero sobre todo cambiaría porque está vivo, y el cambio es la esencia de la vida.

Para el estudiante, el académico o el artista que es capaz de acercarse a su trabajo tanto intelectual como emocionalmente, la pregunta en relación con las imágenes de este libro puede ser: si están vivas, ¿cómo se han hecho así? ¿Cómo se consigue este efecto particular que cambia en sus detalles, pero que parece mantener una clave emocional constante de miedo, incluso de horror? ¿Cuáles son los elementos comunes que hacen que la repulsión y la fascinación se equilibren tan perfectamente?

Para alguien que es consciente de una fuerza vital lo suficientemente fuerte como para trasladarse a las imágenes de los objetos, así como a los propios objetos, las preguntas son más prácticas: ¿cómo debo vivir con estas cosas? ¿Para qué sirven? ¿Hay algo que pueda hacer con ellas? Las respuestas a las dos primeras dependerán de cada persona; la respuesta a la última debe ser afirmativa, o, después de todo, no se trata de arte, sino de cosas inmorales, y la verdadera objeción que tiene la persona reflexiva a la inmoralidad no es que una cosa inmoral sea mala o pornográfica, sino que es una cosa estúpida, una cosa inútil, y no una cosa viva después de todo, sino solo un peso muerto, bueno como lastre, pero no mucho.

La moralidad sirve para algo, y esto es cierto en el caso de las gárgolas incluso en el nivel más mundano. Dije que no iba a investigar este tema; que como la decisión de escribir el ensayo surgió de mis terminaciones nerviosas en primer lugar, lo escribiría a partir de ahí. Pero el acto de escribir siempre ha sido una forma de autohipnosis para mí, y una vez que la extrañeza y la incomodidad iniciales han desaparecido (sentarse ante esta máquina es un poco como tener que volver a aprender a montar en bicicleta cada mañana de tu vida), soy un poco como un tipo que deambula por un viejo museo, abriendo puertas con bisagras oxidadas para ver cosas perfectamente conservadas en su interior, en su mayoría inútiles, pero que siguen ahí.

¿Perfectamente conservadas? Bueno, supongo que es una exageración. Tuve dos años de Latín en el instituto, y de repente me acordé de que las primeras gárgolas no eran más que canalones elegantes, y que la palabra viene de una latina que significa o bien «desagüe» o bien «canalón» o bien «gaznate». Sospecho que es la primera, pero prefiero creer que es la última. No solo porque las palabras suenan un poco iguales, sino porque el sonido es el adecuado; áspero, ronco y desagradable. Y, creo (de nuevo, el impulso de buscar estas cosas es muy fuerte, el querer asegurarse de que no estoy ladrando al árbol equivocado), se convirtieron en una especie de «moda» en el siglo XIV o XV, con la gente rica y las iglesias ricas (el equivalente medieval del renacimiento tardío de The 700 Club, por así decirlo) compitiendo para poseer las gárgolas más grandes, mejores y más rococó. Hay que estar al día con los joneses, ya sabéis. Así que contrataron a los mejores artistas que pudieron encontrar para que les hicieran unas gárgolas realmente feas. Como los mejores artistas eran, en general, también los más pobres (una situación que no cambia mucho de una generación a otra), la mayoría de ellos aceptaron los encargos. Después de todo, hasta los mejores artistas tienen que comer. Pero no les entusiasmaba la idea de dar lo mejor de sí mismos para crear un montón de cosas que, bajo la elegante porcelana, no eran más que un montón de tuberías para drenar el agua de lluvia. Sin embargo, los artistas son bastante buenos para encontrar medios de venganza, y si mi memoria es correcta, muchos de estos tipos obtuvieron la suya convirtiendo las gárgolas en horribles caricaturas de los mismos hombres que les habían pagado por crearlas. Si es así, no los culpo. Supongamos que eres un gran poeta con una esposa y un hijo a punto de morir de desnutrición, y un tipo como Jay Gould te ofrece diez mil dólares para decorar el papel blanco de su cuarto de baño con tus propios poemas originales, con la condición de que deben ser escritos de tu puño y letra, y nunca reimpresos en ningún sitio. En tales circunstancias, ¿no te sentirías tentado a escribir algunas bromas sarcásticas en pentámetro yámbico, bromas demasiado sofisticadas para que tu patrón las entienda? No con ánimo de venganza, sino solo para salvar un poco de su propia autoestima.

Bueno, puede que no sea la historia correcta, pero como dice el refrán: si no es verdad, debería serlo. Y se siente bien, de alguna manera. Después de todo, ¿qué es más natural para los seres humanos que convertir simples necesidades en símbolos de estatus? Las tuberías de desagüe se convierten en gárgolas que escupen agua sucia entre mandíbulas con colmillos, las unidades de desecho de porcelana en las que evacuamos nuestros residuos se convierten en «tronos» (el colmo de la manía de los retretes como tronos es, creo, el que se puede conseguir con el anillo Lucite en el que se han incrustado todo tipo de monedas y billetes, para que puedas cagar mientras tu culo descansa sobre aproximadamente cien dólares en diversos tipos de moneda), las camas en símbolos de gusto y/o riqueza.

Y, sin embargo, el origen de los latidos es esclarecedor, porque apunta directamente al propósito del arte: un desagüe es un dispositivo perfectamente utilitario para ventilar las aguas residuales. Las gárgolas, con su onírico y espantoso conjunto de rostros, pueden servir para el mismo propósito en nuestras mentes: como una forma de ventilar el material de desecho mental compuesto por nuestros miedos ocultos, nuestras insuficiencias e incluso nuestras agresiones no realizadas y, en su mayoría, no reconocidas (al hojear estas páginas, se puede observar cómo muchas de estas bestias están aparentemente locas de ira).

He escrito varias de las llamadas «novelas de terror» en un esfuerzo por articular la llegada de algunos de estos miedos y agresiones. Sentir (y, de nuevo, sentir, la lógica de las terminaciones nerviosas más que el cerebro) esa expresión es el primer paso hacia la comprensión, y la comprensión es el único camino para reconciliar a las personas valientes y heroicas que nos gustaría ser con los impulsos psicopáticos y las tendencias cobardes que viven dentro a pesar de todo lo que hacemos para erradicarlas.

No puedo decir que hable en nombre de «la mayoría de la gente» (sea quien sea), pero sospecho que no soy el único que dice que, si se me pidiera en un test de asociación de palabras que respondiera a la palabra gárgola, la palabra que escupiría, sin tiempo para pensar, no sería «monstruo» o «estatua»; sería Medusa. Esto también es bastante irónico, porque la dama del peinado serpenteante es probablemente más famosa por convertir a la gente en piedra que por convertirse ella misma en una pieza de escultura, lo cual hizo. Medusa, una criatura demasiado horrible para que los mortales la miren, ofrece al menos este frío consuelo: al final, ella misma era demasiado horrible para mirarla. Ella, esa reina de las pesadillas con su corona de serpientes retorciéndose, se convirtió en la primera gárgola real del mundo.

Pero retrocedamos un segundo. En vida, Medusa convertía a los hombres de carne y hueso en gárgolas prototipo, es de suponer, con rostros estirados en muecas de horror como de duende. Frente a su propio reflejo, se convertía en una monstruosidad de piedra (con la boca abierta en un chillido del que podría manar agua sucia durante los periodos de lluvia, también se puede suponer), una que los hombres vivos podrían mirar sin temer por sus vidas, pero no sin temer por su sueño al menos, y como mucho, por su cordura.

Sugiero que las gárgolas que encontraréis en este libro sigan cumpliendo su función original: drenar lo que de otro modo podría causar putrefacción y erosión. Sus horribles y pétreos rostros ofrecen una catarsis única; cuando las miramos y nos estremecemos, creamos la inversión exacta del mito de Medusa: no somos carne convertida en piedra, sino carne que demuestra que sigue siendo carne, aunque solo sea por las protuberancias que siempre produce el fresco rubor del miedo. No es demasiado decir que el gran arte, por muy primitivo que sea, recrea constantemente la imaginación y evita que se convierta en piedra.

La epifanía no es de lo que estoy hablando. Si queréis epifanía, que es (al menos, como yo la entiendo) una especie de comunión mágica de emociones, y si la encontráis aquí, por favor, alejaos de mí. Yo hablo más bien de catarsis, una conexión menos mágica y delicada pero bastante más práctica. Los profesores de lengua suelen hablar con la misma reverencia de ambas cosas, la epifanía y la catarsis, pero en mi opinión no hay nada bonito en la catarsis real. Es un encuentro doloroso en el que un ser humano se ve abrumado emocionalmente por algún tipo de arte —brutalizado por él, casi violado (y por eso el arte más catártico es casi siempre el más primitivo)— pero que sale mejor parado de esa invasión. No hay nada bonito en que te hagan un lavado de estómago o en que orines dentro de un catéter, o en que un médico ponga un drenaje en un quiste impactado para que salga el loable pus.

No es bonito… pero es útil.

Las fotos que vais a contemplar ahora son, sin duda, obra de artistas; sin embargo, los sujetos, incluso los que pretenden parecer benignos, son extraños, rostros que te perseguirán cuando se apaguen las luces.

Pero su poder es innegable, y creo que su función es la misma que tenía antes de que alguien iniciara la carrera por ver quién las engalanaba más: son gargantas oscuras, tragaderas oscuras, desagües oscuros de los que puede brotar la mugre acumulada… y así disiparse.

Mirad de cerca, porque rara vez vemos estos lares siniestros de la psique humana. Están ahí, estas pesadillas, pero están en el cielo. Mirad de cerca, porque incluso cuando no las veis…

… os están observando.

Stephen King

Bangor, Maine

Referencias

King, S. (septiembre de 1987). «Nightmares in the Sky» en Penthouse.

fue un placer contribuir en esta pagina/blog tan genial y para fans de King. espero seguir colaborando con mas trabajos del rey del terror.

es el placer del terror el que nos unen todos aqui.

observen el cielo, y ahí están. las pesadillas en el cielo de Stephen King.

El maestro del Terror 🖤