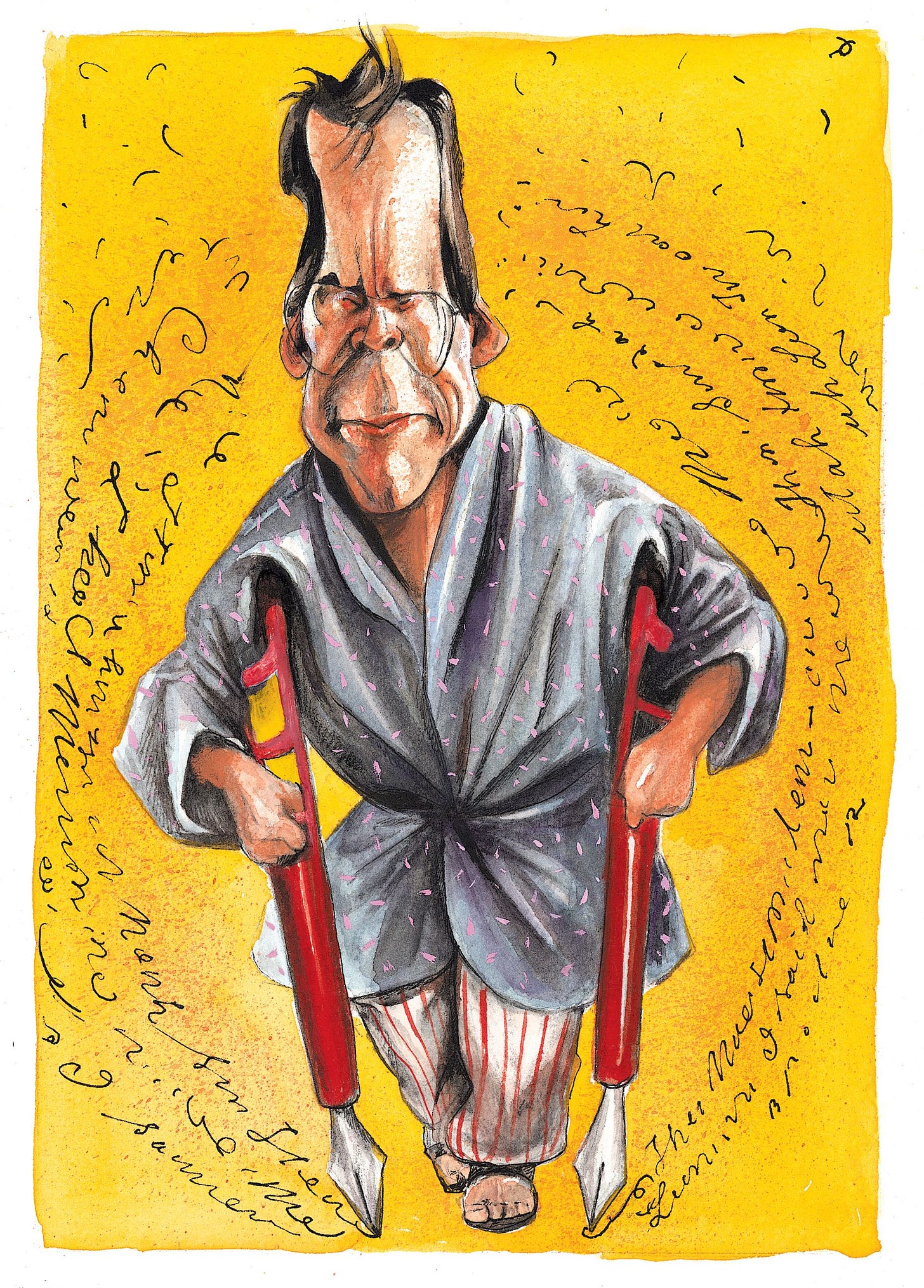

Artículo escrito por Stephen King y publicado originalmente en The New Yorker en junio de 2000. Traducción de Óliver Mayorga.

Cuando mi mujer y yo estamos en nuestra casa de verano en el oeste de Maine, camino seis kilómetros todos los días, a menos que llueva a cántaros. Cinco kilómetros de este paseo son por caminos de tierra que serpentean por el bosque; un kilómetro es por la Ruta 5, una carretera de dos carriles de asfalto que discurre entre Bethel y Fryeburg.

La tercera semana de junio de 1999 fue extraordinariamente feliz para mi mujer y para mí; nuestros tres hijos, ya crecidos y dispersos por el país, estaban de visita, y era la primera vez en casi seis meses que estábamos todos bajo el mismo techo. Además, nuestro primer nieto estaba en la casa, con tres meses de edad, y sacudía felizmente un globo de helio atado a su pie.

El 19 de junio llevé a nuestro hijo pequeño al aeropuerto de Portland, donde cogió un vuelo de vuelta a Nueva York. Conduje a casa, me eché una breve siesta y luego salí a dar mi habitual paseo. Teníamos previsto ir en familia a ver una película en la vecina North Conway esa noche, y tenía el tiempo justo para dar mi paseo antes de recoger a todos para irnos.

Salí hacia las cuatro de la tarde, según recuerdo. Justo antes de llegar a la carretera principal (en el oeste de Maine, cualquier carretera con una línea blanca en el centro es una carretera principal), me adentré en el bosque y oriné. Pasaron dos meses antes de que pudiera volver a echar una meada de pie.

Cuando llegué a la autopista, giré hacia el norte, caminando por el arcén de grava, en contra del tráfico. Un coche me adelantó, también en dirección norte. Más adelante, me dijeron que la mujer que conducía ese coche vio una furgoneta Dodge azul claro que se dirigía al sur. La furgoneta daba vueltas de un lado a otro de la carretera, apenas bajo el control de su conductor. Cuando pasó a salvo de la furgoneta errante, la mujer se volvió hacia su acompañante y le dijo: «El que caminaba allí atrás era Stephen King. Espero que esa furgoneta no le atropelle».

El campo de visión a lo largo del tramo de un kilómetro y medio de la Ruta 5 por el que camino es bueno, pero hay un lugar, una corta y empinada colina, donde un peatón que se dirige al norte logra ver muy poco de lo que puede venir en su camino. Estaba a tres cuartas partes de esta colina cuando la furgoneta llegó a la cresta. No iba por la carretera; iba por el arcén. Mi arcén. Tuve tal vez tres cuartos de segundo para registrar esto. Fue el tiempo suficiente para pensar: «Dios mío, me va a atropellar un autobús escolar», y empezar a girar hacia mi izquierda. Entonces se produce una interrupción en mi memoria. Estoy en el suelo, mirando la parte trasera de la furgoneta, que ahora está apartada de la carretera e inclinada hacia un lado. Esta imagen es clara y nítida, más parecida a una instantánea que a un recuerdo. Hay polvo alrededor de las luces traseras de la furgoneta. La matrícula y los cristales traseros están sucios. Registro estas cosas sin pensar en mí ni en mi estado. Simplemente no pienso.

Aquí se produce otra breve pausa en mi memoria, y entonces estoy limpiando con mucho cuidado palmos de sangre de mis ojos con la mano izquierda. Cuando puedo ver con claridad, miro a mi alrededor y veo a un hombre sentado en una roca cercana. Tiene un bastón apoyado en su regazo. Es Bryan Smith, el hombre de cuarenta y dos años que me atropelló. Smith tiene un buen historial de conducción; ha acumulado casi una docena de infracciones. Él no estaba mirando la carretera en el momento en que nuestras vidas chocaron porque su rottweiler había saltado desde la parte trasera de su furgoneta al asiento trasero, donde había una nevera Igloo con algo de carne almacenada. El rottweiler se llamaba Bullet. (Smith tenía otro rottweiler en casa, que se llamaba Pistol). Smith se dio la vuelta y trató de apartarlo. Seguía mirando a Bullet y apartando su cabeza de la nevera cuando se acercó a la cima del montículo, y seguía mirando y empujando cuando me impactó. Smith dijo a sus amigos más tarde que pensó que había golpeado a «un pequeño ciervo» hasta que se dio cuenta de que mis gafas ensangrentadas estaban en el asiento delantero de su furgoneta. Me saltaron de la cara cuando intenté apartarme del camino de Smith. Las monturas estaban dobladas y retorcidas, pero las lentes estaban intactas. Son las lentes que llevo ahora, mientras escribo.

Smith ve que estoy despierto y me dice que la ayuda está en camino. Habla con calma, incluso animadamente. Su mirada, mientras se sienta en la roca con su bastón sobre el regazo, es de agradable conmiseración, como diciendo ¿No hemos tenido la peor de las suertes? Él y Bullet habían abandonado la zona de acampada en la que se alojaban, según cuenta más tarde a un investigador, porque quería «algunas de esas barritas Mars que tienen en la tienda».1 Cuando escucho este detalle unas semanas después, pienso que casi me mata un personaje salido de una de mis propias novelas. Es casi gracioso.

La ayuda está en camino, pienso, y eso es probablemente bueno, porque he tenido un accidente infernal. Estoy tumbado en la cuneta, tengo la cara llena de sangre y me duele la pierna derecha. Miro hacia abajo y veo algo que no me gusta: mi regazo parece estar de lado, como si toda la parte inferior de mi cuerpo se hubiera desviado media vuelta hacia la derecha. Vuelvo a mirar al hombre del bastón y le digo: «Por favor, dígame que solo se ha dislocado».

«No», dice. Al igual que su cara, su voz es alegre, solo ligeramente interesada. Podría estar viendo todo esto en la televisión mientras come una de esas barras Mars. «Se ha roto en cinco, yo diría, tal vez seis lugares».

«Lo siento», le digo —sabe Dios por qué—, y luego vuelvo a desaparecer durante un rato. No es como un desmayo; es más bien como si la película de la memoria se hubiera empalmado aquí y allá.

Cuando vuelvo esta vez, una furgoneta naranja y blanca está parada al lado de la carretera con las luces intermitentes encendidas. Un técnico de emergencias médicas —se llama Paul Fillebrown— está arrodillado a mi lado. Está haciendo algo. Creo que me está cortando los vaqueros, aunque eso pudo ser después.

Le pregunto si puedo fumar un cigarrillo. Se ríe y me dice: «Apenas». Le pregunto si me voy a morir. Me dice que no, que no me voy a morir, pero que tengo que ir al hospital, y rápido. ¿Qué prefiero, el de Norway-South Paris o el de Bridgton? Le digo que quiero ir a Bridgton, al Northern Cumberland Memorial Hospital, porque mi hijo menor —el que acabo de llevar al aeropuerto— nació allí hace veintidós años. Le vuelvo a preguntar si me voy a morir, y me vuelve a decir que no. Luego me pregunta si puedo mover los dedos de mi pie derecho. Los muevo, pensando en una vieja rima que mi madre solía recitar: «Este cerdito fue al mercado, este cerdito se quedó en casa». Debería haberme quedado en casa, pienso; salir a pasear hoy ha sido una mala idea. Entonces recuerdo que a veces, cuando la gente está paralizada, cree que se mueve pero en realidad no lo hace.

«Mis dedos de los pies, ¿se han movido?», le pregunto a Paul Fillebrown. Dice que sí, un buen y saludable movimiento. «¿Lo juras por Dios?», le pregunto, y creo que lo hace. Empiezo a desmayarme de nuevo. Fillebrown me pregunta, muy despacio y en voz alta, inclinándose sobre mi cara, si mi mujer está en la casa grande del lago. No puedo recordarlo. No recuerdo dónde está nadie de mi familia, pero soy capaz de darle los números de teléfono tanto de nuestra casa grande como de la cabaña en el otro lado del lago, donde mi hija se queda a veces. Diablos, podría darle mi número de la Seguridad Social si me lo pidiera. Tengo todos mis números. Es todo lo demás lo que ha desaparecido.

Ahora están llegando otras personas. En algún lugar, una radio emite llamadas a la policía. Me suben a una camilla. Me duele y grito. Luego me meten en la parte trasera del camión de emergencias y las llamadas de la policía se acercan. Las puertas se cierran y alguien de la parte delantera dice: «Dale caña de verdad».

Paul Fillebrown se sienta a mi lado. Tiene unas tijeras y me dice que va a tener que cortarme el anillo del tercer dedo de la mano derecha; es una alianza que me regaló mi mujer en 1983, doce años después de casarnos. Intento decirle a Fillebrown que lo llevo en la mano derecha porque el verdadero anillo de boda sigue en el dedo anular de la izquierda; el juego original de dos anillos me costó quince dólares y noventa y cinco centavos en la joyería Day’s de Bangor, y lo compré un año y medio después de conocer a mi mujer, en el verano de 1969. Por aquel entonces trabajaba en la biblioteca de la Universidad de Maine. Tenía unas estupendas patillas y me alojaba justo al lado del campus, en Ed Price’s Rooms (siete dólares a la semana, con un cambio de sábanas incluido). Los hombres habían llegado a la luna, y yo había aterrizado en la lista del decano. Los milagros y las maravillas abundaban. Una tarde, un grupo de bibliotecarios almorzamos en el césped detrás de la librería de la universidad. Sentada entre Paolo Silva y Eddie Marsh, había una chica muy delgada, con una risa estridente, el pelo teñido de rojo y las piernas más bonitas que jamás había visto. Llevaba un ejemplar de Soul on Ice.2 No me había cruzado con ella en la biblioteca, y no creía que una estudiante universitaria pudiera producir una risa tan maravillosa y sin complejos. Además, con o sin lectura pesada, maldecía como un obrero. Se llamaba Tabitha Spruce. Nos casamos en 1971. Todavía estamos casados, y ella nunca me ha dejado olvidar que la primera vez que la conocí pensé que era la novia pueblerina de Eddie Marsh. De hecho, procedíamos de entornos de clase trabajadora similares; ambos comíamos carne; ambos éramos demócratas políticos con las típicas sospechas yanquis sobre la vida fuera de Nueva Inglaterra. Y la combinación ha funcionado. Nuestro matrimonio ha sobrevivido a todos los líderes del mundo, excepto a Castro.

Se oye una versión confusa de la historia del anillo, probablemente nada que Paul Fillebrown pueda entender realmente, pero sigue asintiendo y sonriendo mientras corta el segundo anillo de boda, más caro, de mi mano derecha hinchada. Cuando llamo a Fillebrown para darle las gracias, unos dos meses más tarde, sé que probablemente me ha salvado la vida prestando la ayuda médica correcta en el lugar de los hechos y llevándome después al hospital, a una velocidad de unos noventa kilómetros por hora, por carreteras secundarias llenas de baches.

Fillebrown sugiere que tal vez alguien más estaba velando por mí. «Llevo veinte años en esto y cuando vi la forma en que estabas tirado en la zanja, además de la magnitud de las lesiones por impacto, no pensé que llegarías al hospital. Eres afortunado por seguir entre nosotros», me dice por teléfono.

El alcance de las lesiones por impacto es tal que los médicos del Northern Cumberland Hospital deciden que no pueden tratarme allí. Alguien llama a un helicóptero de LifeFlight para que me lleve al Central Maine Medical Center, en Lewiston. En ese momento llegan Tabby, mi hijo mayor y mi hija. A los niños se les permite una breve visita; a Tabby se le permite quedarse más tiempo. Los médicos le han asegurado que estoy magullado, pero que me recuperaré. Me han cubierto la mitad inferior del cuerpo. No se le permite ver la interesante forma en que mi regazo se ha desplazado hacia la derecha, pero sí se le permite lavar la sangre de mi cara y recoger algunos de los cristales de mi pelo.

Tengo un largo corte en el cuero cabelludo, resultado de mi colisión con el parabrisas de Bryan Smith. Este impacto se produjo en un punto a menos de cinco centímetros del poste de soporte de acero del lado del conductor. Si hubiera golpeado eso, me habría matado o me habría dejado en coma permanente. En cambio, salí despedido cuatro metros por encima de la furgoneta. Si hubiera aterrizado en las rocas que sobresalen del suelo más allá del arcén de la Ruta 5, también habría muerto o quedado permanentemente paralizado, pero aterricé justo al lado de ellas. El médico que se hizo cargo de mi caso me dijo más tarde: «Debes haber girado un poco hacia la izquierda en el último segundo. Si no lo hubieras hecho, no estaríamos teniendo esta conversación».

El helicóptero de LifeFlight llega al aparcamiento y me llevan hasta él. El ruido de los rotores del helicóptero es fuerte. Alguien me grita al oído: «¿Has estado alguna vez en un helicóptero, Stephen?». El interlocutor suena alegre, emocionado por mí. Intento decir que sí, que he estado en un helicóptero antes —dos veces, de hecho—, pero no puedo. De repente me cuesta mucho respirar. Me suben al helicóptero. Puedo ver una cuña brillante de cielo azul mientras despegamos, sin una sola nube. Hay más voces de radio. Parece que esta es mi tarde para escuchar voces. Mientras tanto, cada vez es más difícil respirar. Hago un gesto a alguien, o lo intento, y una cara se inclina hacia mi campo de visión.

«Siento que me ahogo», susurro.

Alguien comprueba algo y otro dice: «Su pulmón se ha colapsado».

Hay un traqueteo de papeles mientras se desenvuelve algo, y entonces la segunda persona me habla al oído, en voz alta para que se oiga por encima de los rotores: «Vamos a ponerte un tubo en el pecho, Stephen. Sentirás algo de dolor, un pequeño pinchazo. Aguanta».

Según mi experiencia, si un médico te dice que vas a sentir un pequeño pellizco te va a hacer daño de verdad. Esta vez, no es tan malo como esperaba, quizás porque estoy lleno de analgésicos, quizás porque estoy a punto de desmayarme de nuevo. Es como si alguien me golpeara en el lado derecho del pecho con un objeto corto y afilado. Entonces se oye un silbido alarmante, como si hubiera tenido una fuga. De hecho, supongo que sí. Un momento después, el suave inhalar y exhalar de la respiración normal, que he escuchado toda mi vida (casi siempre sin ser consciente de ello, gracias a Dios), ha sido sustituido por un desagradable sonido de shloop shloop shloop. El aire que tomo está muy frío, pero es aire, al menos, y sigo respirándolo. No quiero morir y, mientras estoy tumbado en el helicóptero mirando el brillante cielo de verano, me doy cuenta de que en realidad estoy tumbado a las puertas de la muerte. Alguien va a tirar de mí de una manera u otra muy pronto; está casi fuera de mi alcance. Lo único que puedo hacer es quedarme tumbado y escuchar mi respiración delgada y goteante: shloop shloop shloop.

Diez minutos más tarde, nos posamos en la plataforma de aterrizaje de hormigón del Central Maine Medical Center. Para mí, es como si estuviéramos en el fondo de un pozo de hormigón. El cielo azul se borra, y el whap whap whap de los rotores del helicóptero se magnifica y se hace eco, como el aplauso de unas manos gigantes.

Todavía respirando a grandes tragos, me sacan del helicóptero. Alguien golpea la camilla y yo grito. «Lo siento, lo siento, estás bien, Stephen», dice alguien; cuando estás malherido, todo el mundo te llama por tu nombre de pila.

«Dile a Tabby que la quiero mucho», digo mientras me levantan primero y luego me llevan rodando muy rápido por una especie de pasarela descendente. De repente tengo ganas de llorar.

«Puedes decírselo tú mismo», dice alguien. Atravesamos una puerta. Hay aire acondicionado y las luces pasan por encima. Se llama a los médicos por los altavoces. Se me ocurre, de forma confusa, que hace apenas una hora estaba dando un paseo y planeando recoger algunas bayas en un campo que da al lago Kezar. Sin embargo, no iba a hacerlo por mucho tiempo; tenía que estar en casa a las cinco y media porque íbamos a ver La hija del general, protagonizada por John Travolta. Travolta hizo del tipo malo en la versión cinematográfica de Carrie, mi primera novela, hace mucho tiempo.

«¿Cuándo? ¿Cuándo puedo decírselo?», pregunto.

«Pronto», dice la voz, y entonces vuelvo a desmayarme. Esta vez no se trata de un empalme, sino de un gran golpe sacado de la película de la memoria; hay algunos destellos, visiones confusas de rostros y quirófanos y maquinaria de rayos X amenazante; hay delirios y alucinaciones, alimentados por la morfina y el Dilaudid que gotean en mí; hay voces que resuenan y manos que se acercan para pintar mis labios secos con hisopos que saben a menta. Pero, sobre todo, hay oscuridad.

La estimación de Bryan Smith sobre mis lesiones resultó ser moderada. La parte inferior de mi pierna estaba rota en al menos nueve lugares. El cirujano ortopédico que me recompuso, el formidable David Brown, dijo que la región por debajo de mi rodilla derecha había quedado reducida a «un montón de canicas en un calcetín». El alcance de esas lesiones en la parte inferior de la pierna requirió dos incisiones profundas —se llaman fasciotomías medial y lateral— para liberar la presión causada por mi tibia reventada y también para permitir que la sangre volviera a fluir en la parte inferior de la pierna. Si no me hubieran hecho las fasciotomías (o si las hubieran retrasado), probablemente habrían tenido que amputarme la pierna. Mi rodilla derecha se partió casi directamente por la mitad, y sufrí una fractura acetabular de la cadera derecha —un grave descarrilamiento, en otras palabras— y una fractura femoral abierta intertrocantérica en la misma zona. Mi columna vertebral se astilló en ocho lugares. Cuatro costillas estaban rotas. La clavícula derecha se mantenía en pie, pero la carne por encima de ella había quedado en carne viva. La laceración del cuero cabelludo requirió casi treinta puntos de sutura.

Sí, en general diría que Bryan Smith fue un poco moderado.

El comportamiento del Sr. Smith al volante en este caso fue examinado finalmente por un gran jurado, que lo acusó de dos cargos: conducción temeraria (bastante grave) y agresión con agravantes (muy serio, el tipo de cosa que significa pasar un tiempo en la cárcel). Después de considerarlo debidamente, el fiscal del distrito responsable de procesar estos casos en mi rincón del mundo permitió que Smith se declarara culpable del cargo menor de conducción temeraria. Recibió seis meses de cárcel del condado (sentencia suspendida) y un año de suspensión de su derecho a conducir. También se le puso en libertad condicional durante un año, con restricciones para otros vehículos de motor, como motos de nieve y vehículos todoterreno. Bryan Smith podría volver a la carretera en otoño o invierno de 2001.

David Brown me recompuso la pierna en cinco intervenciones quirúrgicas maratonianas que me dejaron delgado, débil y casi al final de mi resistencia. También me dejaron al menos con una oportunidad de luchar por volver a caminar. Me fijaron a la pierna un gran aparato de acero y fibra de carbono llamado fijador externo. Ocho grandes tornillos de acero, llamados tornillos de Schanz, atravesaban el fijador y se introducían en los huesos por encima y por debajo de la rodilla. Cinco varillas de acero más pequeñas salían de la rodilla. Parecían un dibujo infantil de rayos de sol. La rodilla estaba bloqueada en su sitio. Tres veces al día, las enfermeras desenvolvían los clavos más pequeños y los tornillos de Schanz, mucho más grandes, y limpiaban los agujeros con peróxido de hidrógeno. Nunca me han sumergido la pierna en queroseno y luego me han prendido fuego, pero si eso ocurre alguna vez, estoy seguro de que se parecerá bastante al cuidado diario de los clavos.

Ingresé en el hospital el 19 de junio. Alrededor del día 30, me levanté por primera vez, tambaleándome tres pasos hasta una cómoda, donde me senté con la cabeza gacha, tratando de no llorar y fracasando. Me dije a mí mismo que había tenido suerte, una suerte increíble, y normalmente eso funcionaba, porque era cierto. A veces no funcionaba, eso es todo, y entonces lloraba.

Uno o dos días después de esos pasos iniciales, empecé la fisioterapia. Durante mi primera sesión, conseguí dar diez pasos en un pasillo de la planta baja, tambaleándome con la ayuda de un andador. Otra paciente estaba aprendiendo a caminar de nuevo al mismo tiempo que yo, una mujer de ochenta años llamada Alice, que se estaba recuperando de un derrame cerebral. Nos animábamos mutuamente cuando teníamos suficiente aliento para hacerlo. En nuestro tercer día en la sala, le dije a Alice que se le notaba la combinación.

«Se te ve el culo, hijito», resopló, y siguió adelante.

El 4 de julio pude sentarme en la silla de ruedas el tiempo suficiente para salir al muelle de carga que hay detrás del hospital y ver los fuegos artificiales. Era una noche muy calurosa, las calles estaban llenas de gente comiendo bocadillos, bebiendo cerveza y refrescos, mirando el cielo. Tabby estaba a mi lado, cogida de la mano, mientras el cielo se iluminaba de rojo y verde, azul y amarillo. Se alojaba en un apartamento frente al hospital y cada mañana me traía huevos escalfados y té. Parecía que el alimento me venía bien. En 1997, pesaba 98 kilos. El día que me dieron el alta en el Central Maine Medical Center, pesaba 75.

Volví a casa, a Bangor, el 9 de julio, después de una estancia de tres semanas en el hospital, y comencé un programa de rehabilitación diaria que incluía estiramientos, flexiones y caminatas con muletas. Intenté mantener el valor y el ánimo. El 4 de agosto, volví al C.M.M.C. para otra operación. Cuando me desperté esta vez, los tornillos de Schanz en la parte superior del muslo habían desaparecido. El Dr. Brown declaró que mi recuperación estaba «en curso» y me envió a casa para más rehabilitación y fisioterapia. (Los que nos sometemos a fisioterapia sabemos que en realidad se trata de dolor y tortura). Y en medio de todo esto ocurrió algo más.

El 24 de julio, cinco semanas después de que Bryan Smith me atropellara con su furgoneta Dodge, empecé a escribir de nuevo.

No quería volver a trabajar. Me dolía mucho, no podía doblar la rodilla derecha. No podía imaginarme sentado detrás de un escritorio durante mucho tiempo, ni siquiera en una silla de ruedas. Debido a mi cadera catastróficamente destrozada, sentarse era una tortura después de cuarenta minutos más o menos, imposible después de una hora y cuarto. ¿Cómo iba a escribir cuando lo más urgente en mi mundo era cuánto faltaba para la siguiente dosis de Percocet?

Pero, al mismo tiempo, sentía que no tenía más opciones. Ya había pasado por situaciones terribles y la escritura me había ayudado a superarlas, a olvidarme de mí mismo, al menos durante un tiempo. Quizás me ayudaría de nuevo. Parecía ridículo pensar que pudiera ser así, dado el nivel de mi dolor e incapacidad física, pero estaba esa voz en el fondo de mi mente, paciente e implacable, diciéndome que, en palabras de los hermanos Chambers, «el momento ha llegado hoy».3 Era posible para mí desobedecer esa voz, pero muy difícil no creerla.

Al final, fue Tabby quien emitió el voto decisivo, como tantas veces lo ha hecho en momentos cruciales. La otrora Tabitha Spruce es la persona de mi vida que más suele decir que estoy trabajando demasiado, que es hora de bajar el ritmo, pero también sabe que a veces es el trabajo el que me saca de apuros. Para mí, ha habido momentos en los que el acto de escribir ha sido un acto de fe, un escupitajo en el ojo de la desesperación. Escribir no es la vida, pero creo que a veces puede ser una forma de volver a la vida. Cuando aquella mañana de julio le dije a Tabby que creía que era mejor volver al trabajo, esperaba un sermón. En cambio, me preguntó dónde quería instalarme. Le dije que no lo sabía, que ni siquiera lo había pensado.

Durante años, después de casarnos, había soñado con tener un escritorio macizo de roble que dominara una habitación: se acabó el escritorio de niño en el armario de una caravana, se acabó la estrechez de las rodillas en una casa alquilada. En 1981, encontré ese escritorio y lo coloqué en un amplio estudio con claraboya en un desván convertido en establo en la parte trasera de nuestra nueva casa. Durante seis años, me senté detrás de ese escritorio borracho o destrozado, como un capitán de barco al mando de un viaje a ninguna parte. Luego, uno o dos años después de que se me pasara la borrachera, me deshice de él y puse una suite en el salón donde había estado. A principios de los años noventa, antes de que mis hijos se independizaran, a veces subían allí por la noche para ver un partido de baloncesto o una película y comer una pizza. Normalmente dejaban una caja llena de cortezas, pero no me importaba. Conseguí otro escritorio —hecho a mano, hermoso y de la mitad del tamaño de mi T. rex original— y lo puse en el extremo oeste de la oficina, en una esquina bajo el alero. Ahora, en mi silla de ruedas, no tenía forma de llegar a él.

Tabby se lo pensó un momento y luego dijo: «Puedo prepararte una mesa en el salón trasero, fuera de la despensa. Hay muchos enchufes; puedes tener tu Mac, la impresora pequeña y un ventilador». El ventilador era imprescindible: había sido un verano terriblemente caluroso y el día que volví al trabajo la temperatura exterior era de 35°. No hacía mucho más frío en el vestíbulo trasero.

Tabby dedicó un par de horas a preparar las cosas, y esa tarde me sacó por la cocina y bajó la rampa para sillas de ruedas recién instalada hasta el salón trasero. Allí me había hecho un nidito maravilloso: ordenador portátil e impresora conectados uno al lado del otro, lámpara de mesa, manuscrito (con mis notas del mes anterior colocadas ordenadamente encima), bolígrafos y material de consulta. En la esquina del escritorio había una foto enmarcada de nuestro hijo pequeño, que ella había tomado ese mismo verano.

«¿Está bien?», preguntó.

«Es precioso», dije.

Me colocó en la mesa, me besó en la sien y me dejó allí para saber si tenía algo más que decir. Resultó que sí, un poco. Aquella primera sesión duró una hora y cuarenta minutos, con diferencia el periodo más largo que había pasado en posición vertical desde que me golpeó la furgoneta de Smith. Cuando terminó, estaba empapado de sudor y casi demasiado agotado para sentarme derecho en mi silla de ruedas. El dolor de la cadera era casi apocalíptico. Y las primeras quinientas palabras fueron singularmente aterradoras: era como si nunca hubiera escrito nada en mi vida. Pasé de una palabra a la siguiente como un hombre muy viejo que encuentra el camino a través de un arroyo sobre una línea de piedras mojadas en zigzag.

Tabby me trajo una Pepsi —fría y dulce y buena— y mientras la bebía miré a mi alrededor y tuve que reírme a pesar del dolor. Había escrito Carrie y El misterio de Salem’s Lot en el lavadero de una caravana alquilada. El salón trasero de nuestra casa se parecía lo suficiente como para hacerme sentir que había cerrado el círculo.

Aquella tarde no hubo ningún avance milagroso, a no ser que se tratara del milagro ordinario que conlleva cualquier intento de crear algo. Todo lo que sé es que las palabras empezaron a salir un poco más rápido después de un tiempo, y luego un poco más rápido todavía. Me seguía doliendo la cadera, la espalda y también la pierna, pero esos dolores empezaron a parecer un poco más lejanos. Me había puesto en marcha; eso era todo. Después de eso, las cosas solo podían mejorar.

Las cosas han seguido mejorando. Me han operado dos veces más de la pierna desde aquella primera tarde sofocante en el vestíbulo. También he tenido una infección bastante grave y sigo tomando unas cien pastillas al día, pero el fijador externo ya no está y sigo escribiendo. Algunos días, la escritura es un trabajo bastante duro. En otros —cada vez más, a medida que mi mente se acostumbra a su antigua rutina— siento ese zumbido de felicidad, esa sensación de haber encontrado las palabras adecuadas y ponerlas en una línea. Es como despegar en un avión: estás en el suelo, en el suelo, en el suelo… y luego estás arriba, montado en un cojín de aire y tomando el control. Todavía no tengo mucha fuerza —puedo hacer un poco menos de la mitad de lo que solía hacer en un día— pero tengo suficiente. La escritura no me ha salvado la vida, pero está haciendo lo que siempre ha hecho: hacer de mi vida un lugar más luminoso y agradable. ⬥

Referencias

King, S. (19-26 de junio de 2000). «On Impact» en The New Yorker.

Mars es la marca comercial de unas conocidas chocolatinas.

Soul on Ice es una memoria y una colección de ensayos de Eldridge Cleaver. Originalmente escrito en la prisión estatal de Folsom en 1965, y publicado tres años después en 1968, es la escritura más conocida de Cleaver y sigue siendo una obra fundamental en la literatura afroamericana.

Referencia a la canción Time Has Come Today (1967), de The Chambers Brothers.