Los niños del saco

Stephen King denuncia el fácil acceso a las armas de fuego en Estados Unidos

Transcripción de la conferencia dada por Stephen King en Killington, Vermont, el 26 de mayo de 1999. Traducción de Óliver Mayorga.

Cuando hablo en público, cosa que hago lo menos posible, no suelo hacerlo a partir de un texto preparado y casi nunca intento decir nada serio; parafraseando a Mark Twain, creo que hay que colgar a quien busca una moraleja y disparar a quien busca un argumento. Hoy, sin embargo, quiero hablar de algo muy serio: la violencia de los adolescentes en las escuelas estadounidenses. Este brote se ha vuelto tan grave que un conductor de autobús de Conyers, Georgia, entrevistado la semana pasada en el programa CBS Evening News, sugirió que la expresión coloquial «ponerse como un loco»1 podría cambiarse pronto por «ponerse como un estudiante»2. Supongo que muchas partes de la sociedad estadounidense han contribuido a crear este problema, y que todos debemos trabajar juntos para aliviarlo… Y utilizo la palabra «aliviar» en lugar de «curar» porque no creo que ninguna cura, al menos en el sentido de una solución rápida —que es lo que los estadounidenses suelen entender por cura; un alivio rápido-rápido, como decían los anuncios de aspirinas—, no creo que ese tipo de cura sea posible. Esta es una sociedad violenta. Las estadísticas de las fuerzas del orden indican que puede no serlo tanto ahora como lo era hace quince años, pero es realmente demasiado pronto para saberlo; puede que solo estemos viendo un punto en el gráfico.

Estados Unidos nació con la violencia de la Masacre de Boston, se indemnizó con la violencia de Bull Run, Gettysburg y la Iglesia Shiloh, se avergonzó con la violencia de las guerras indias, se reafirmó con la violencia de dos guerras mundiales, una intervención policial en Corea y el conflicto de Vietnam. La mayoría de las armas portadas en esas acciones armadas las llevaban chicos de la edad de los asesinos de Littleton y no mucho mayores que Thomas Solomon, el tirador de Conyers, Georgia. Estas guerras —así como la Guerra de las Galaxias del futuro— pueden librarse en el salón recreativo del centro comercial local por cincuenta centavos el disparo.

Dejando a un lado la historia, nos vemos afectados por la agresividad en las carreteras, tememos que nos invadan la casa y disfrutamos viendo a los invitados de Jerry Springer armándola en la televisión. Una vez que la alarma antirrobo está activada, eso sí. Nos gustan las armas, y demasiada gente inestable tiene acceso a ellas. Algunos, estamos descubriendo, ni siquiera tienen edad para afeitarse todavía. Son estos jóvenes asesinos —estos jóvenes pistoleros, por usar el título de una conocida película de hace unos doce años— los que nos preocupan. Y nos preocupan mucho. Cientos de chicos se suicidan en las carreteras de Estados Unidos cada mes, pero incluso cuando un gran número de ellos mueren juntos, rara vez es noticia nacional. Entendemos las causas subyacentes, ya que normalmente se reducen a la misma mezcla letal: inexperiencia, alcohol y esa creencia adolescente, tan entrañable como aterradora, de que Dios los puso en la tierra para vivir para siempre. Cuando las muertes se producen como resultado de disparos y explosiones, no lo entendemos o nos decimos a nosotros mismos que no lo hacemos. Nuestro miedo engendra una criatura sin rostro, una que conozco muy bien: es el hombre del saco. Cuando los niños mueren en la carretera, es triste pero no es una noticia de alcance nacional. Sin embargo, cuando el hombre del saco ataca… eso es diferente. Entonces todo el mundo, incluso los políticos, presta atención.

Eric Harris y Dylan Klebold tenían dieciocho y diecisiete años, respectivamente, cuando se volaron sus peligrosos e infelices sesos, y ninguno de ellos tenía la edad suficiente para comprar un paquete de seis latas, ni para alquilar un coche, ni para obtener más que una simple cobertura de responsabilidad civil en un coche propio. En otras palabras, no tienen la edad suficiente para ser hombres del saco, pero de todos modos son temibles. Han cerrado escuelas en muchos estados y han provocado un absentismo masivo en otros, en los que ni siquiera hace falta una amenaza directa de violencia para inquietar a niños, profesores y padres; basta con rumores vagos («un conocido ha oído hablar de un tipo que tiene una pistola…») o un correo electrónico anónimo.

Como el incidente más reciente en Georgia ilustra tan claramente, Harris y Klebold seguirán participando en el proceso educativo estadounidense desde ahora hasta el final del año escolar. Harris y Klebold, demasiado jóvenes para ser hombres del saco; llamadlos niños del saco, si queréis. Creo que eso les queda muy bien.

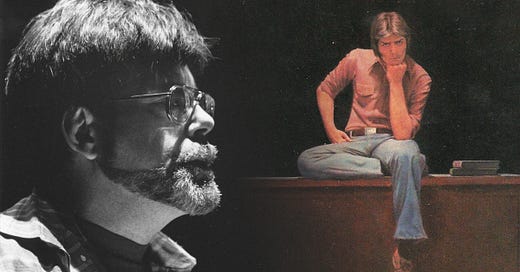

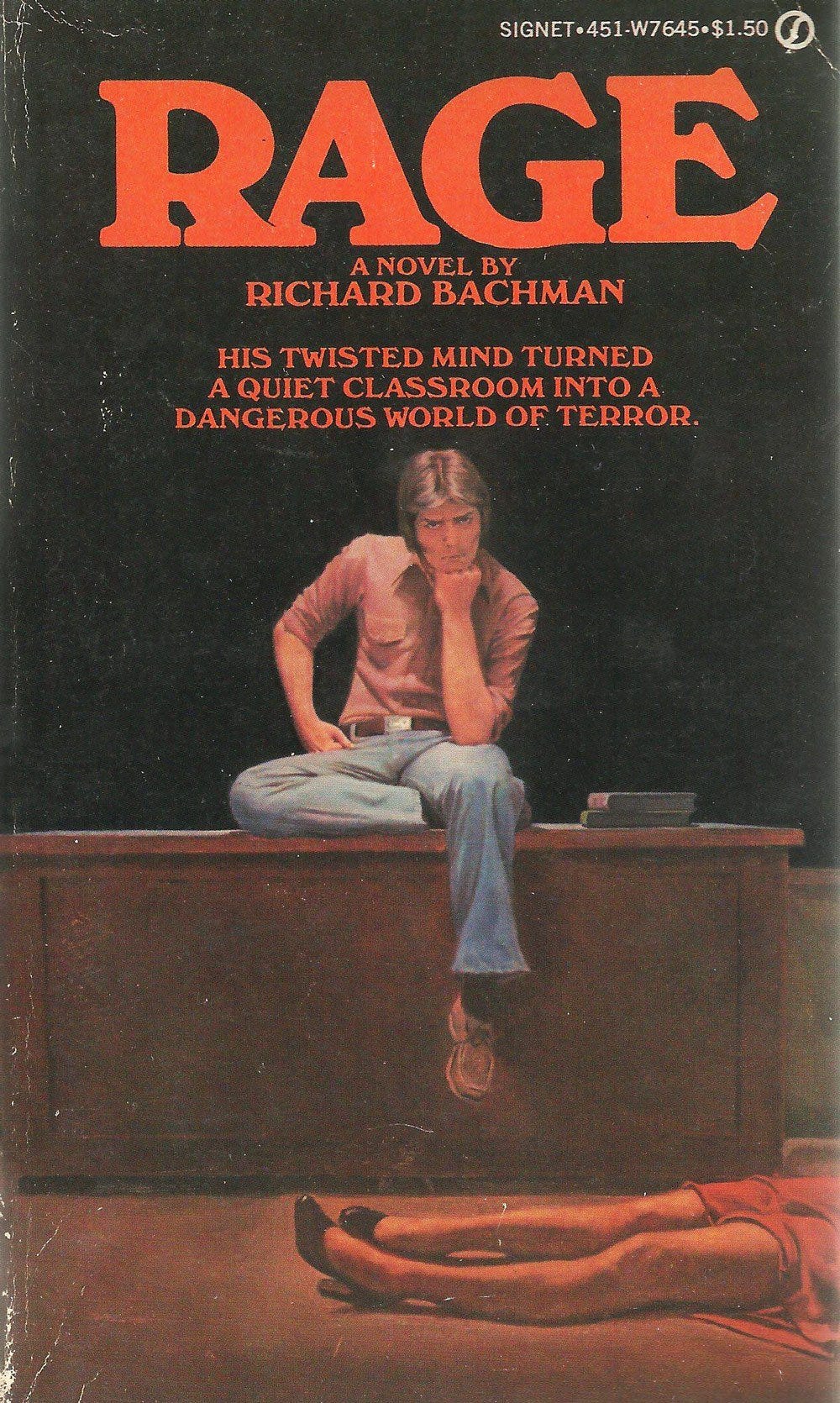

No debería sorprender a nadie que sienta compasión por estos niños del saco; me han atraído una y otra vez las historias de jóvenes impotentes y marginados, y he escrito tres novelas sobre adolescentes impulsados al asesinato: Carrie (1974), Rabia (publicada en 1977 bajo el seudónimo de Richard Bachman) y Alumno aventajado (1982).

En Carrie, una chica incesantemente atormentada por sus compañeros de clase asesina a la mayoría de ellos en el baile de fin de curso después de que una última y espantosa jugarreta la lleve al límite. En cierto sentido, fue la primera chica turbadora.

En Rabia, un chico llamado Charlie Decker lleva una pistola a la escuela, mata a un profesor con ella y luego toma como rehén a su clase de álgebra hasta que la policía pone fin al asedio disparándole.

En Alumno aventajado, un chico llamado Todd Bowden descubre a un criminal de guerra nazi que vive en su barrio y devuelve al viejo a una peligrosa vitalidad. En la superficie, Todd es el perfecto chico de instituto de California. En el fondo, está fascinado por el Holocausto y el poder que ejercen los nazis; un miembro de la Mafia de la Gabardina, de hecho, sin la gabardina. Tras un largo (y cada vez más psicótico) baile con su nazi favorito, Todd es descubierto. Su respuesta, que no se muestra en la película que se proyectó brevemente en los cines el año pasado, es llevar un rifle de alta potencia a una autopista cercana, donde dispara a cualquiera que se mueva hasta matarlo. Su muerte es, de hecho, lo que la policía llama ahora «un triste suicidio».

Simpatizo con los fracasados de este mundo y, hasta cierto punto, comprendo la rabia hormonal ciega y el pánico que se instala cuando uno siente que el corredor de elección se estrecha cada vez más, hasta que la violencia parece la única respuesta posible al dolor. Y aunque compadezco a los tiradores de Columbine, si hubiera estado en condiciones de hacerlo, me gusta pensar que yo mismo los habría matado, si esa hubiera sido la única opción, y los habría matado como se mata a cualquier animal salvaje que no puede dejar de morder. Llega un punto en el que los Harris y los Klebolds se vuelven insalvables, cuando atraviesan algún peaje fantasma y entran en una tierra en la que se da rienda suelta a cualquier impulso violento. En ese momento, las cuestiones sociales dejan de importar y solo queda la tarea de salvar al mayor número posible de personas de lo que me parece un «mal» real, en el sentido en el que se usa esa palabra en el Antiguo Testamento. Aunque los expertos, los políticos y los psicólogos dudan de la palabra —yo mismo dudo de ella—, nada más parece encajar con el alcance de estos actos y los destrozos que han dejado. Y ante la presencia del mal, cualquier piedad o simpatía que sintamos debe dejarse de lado y reservarse para las víctimas.

Este punto de no retorno puede evitarse casi siempre antes de que comience el tiroteo y la matanza, y normalmente lo hace. La violencia al nivel de la cometida en el Instituto Columbine sigue siendo rara en la sociedad estadounidense, aunque ahora puede ser más común; hay una potente unidad de reverberación conectada a la ya amplificada cultura-política adolescente. En esa cultura amplificada, cosas como la inhalación, el tatuaje y la perforación del cuerpo se extienden casi a la velocidad del correo electrónico; el atractivo de las armas puede extenderse de forma muy parecida. Y las armas están ahí fuera. Como dije en Apocalipsis, con una extensión agotadora, todas esas cosas están ahí fuera, simplemente tiradas y esperando a que la persona equivocada las coja.

Hasta cierto punto, lo que ocurrió en Columbine sucedió por lo que ocurrió en Jonesboro, Arkansas (cinco asesinados); Paducah, Kentucky (tres asesinados) y Springfield, Oregón (cuatro asesinados, dos padres y dos niños en un baile escolar). Del mismo modo, los tiroteos y los rumores de tiroteos de las próximas semanas y meses se producirán por Harris y Klebold y el Instituto Columbine; por T. J. Solomon y el Instituto Heritage. Es una cosa de la cultura amplificada. Harris y Klebold pueden estar muertos, pero van a estar muy vivos durante un tiempo. Créanme en esto. Sé mucho sobre fantasmas, y más de lo que quiero sobre chicos que juegan con armas.

Tras los tiroteos, la gente del cine, la televisión y los libros han señalado a la industria de las armas y al siempre popular hombre del saco, la NRA. La gente de las armas les devuelven el gesto, diciendo que la industria del entretenimiento de Estados Unidos ha creado una cultura de la violencia. Y, detrás de todo esto, estamos bombardeando el infierno de Yugoslavia, porque esa es la forma en que tradicionalmente resolvemos nuestros problemas cuando esos molestos líderes extranjeros no hacen lo que creemos que es correcto. Entonces, ¿de quién es la culpa realmente? Mi respuesta es todo lo anterior. Y hablo desde mi experiencia personal y con mucho examen de conciencia.

No puedo asegurar que Michael Carneal, el chico de Kentucky que mató a tiros a tres de sus compañeros de clase mientras rezaban antes de ir al colegio, hubiera leído mi novela, Rabia, pero las noticias que siguieron al incidente informaron de que se había encontrado un ejemplar en su taquilla. Me parece que sí lo hizo. Rabia había sido mencionada en al menos otro tiroteo en una escuela, y a raíz de este un agente del FBI me preguntó si podía entrevistarme sobre el tema, con vistas a establecer un perfil informático que ayudara a identificar a los adolescentes potencialmente peligrosos. El incidente de Carneal fue suficiente para mí. Pedí a mi editor que retirara esa maldita cosa de la imprenta. Ellos estuvieron de acuerdo. ¿Todavía hay copias de Rabia disponibles? Sí, por supuesto, algunos en las bibliotecas donde ustedes, señoras y señores, ejercen su oficio. Porque, al igual que las pistolas, los explosivos y las estrellas ninja que se pueden comprar por internet, todo eso está por ahí esperando a que alguien lo recoja.

¿Creo que Rabia puede haber provocado que Carneal, o cualquier otro joven desajustado, recurra a la pistola? Es una pregunta importante, porque va al centro de la disputa sobre quién tiene la culpa. También se podría preguntar si creo que la mera presencia de un arma hace que algunas personas quieran usarla. La respuesta es preocupante, pero hay que afrontarla: en algunos casos, sí. Probablemente sí. ¿En muchos casos? No, no lo creo. ¿Con qué frecuencia es demasiado a menudo? Eso no lo puedo decir yo ni ninguna otra persona. Es una pregunta que cada parte de nuestra sociedad debe responder por sí misma, como cada estado, por ejemplo, debe responder a la pregunta de cuándo un niño es lo suficientemente mayor como para tener un permiso de conducir o comprar una bebida.

Hay factores en el caso de Carneal que hacen dudar de que Rabia fuera el factor definitorio, pero reconozco plenamente que está en mi propio interés sentirme así; que tengo prejuicios a mi favor. También reconozco el hecho de que una novela como Rabia puede actuar como un acelerador en una mente perturbada; no se puede separar la presencia de mi libro en la taquilla de ese chico de lo que hizo, como tampoco se pueden separar los horribles asesinatos sexuales cometidos por Ted Bundy de su extensa colección de revistas porno orientadas al bondage. Argumentar la libertad de expresión ante un vínculo tan evidente (o sugerir que otros pueden obtener una catarsis de ese material que les permite ser atroces solo en sus fantasías) me parece inmoral. El hecho de que tales historias, videojuegos (Harris era aficionado a un violento juego de disparos por ordenador llamado Doom) o escenarios fotográficos vayan a existir pase lo que pase, que se puedan obtener por debajo del mostrador si no por encima de él, plantea la cuestión. La cuestión es que no quiero formar parte de ello. Una vez que supe lo que había sucedido, tiré de la palanca de eyección de esa obra en particular. Retiré Rabia, y lo hice con alivio más que con pesar.

Si, por el contrario, me preguntaras si la presencia de personas potencialmente inestables u homicidas hace que sea inmoral escribir una novela o hacer una película en la que la violencia desempeñe un papel, te diría que en absoluto. En la mayoría de los casos, no tengo paciencia con ese razonamiento. Lo rechazo como un mal pensamiento y una mala moral. Nos guste o no, la violencia forma parte de la vida y es una parte singular de la vida estadounidense. Si se me acusa de ser parte del problema, mi respuesta es la consagrada respuesta del reportero: «Oigan, muchachos, yo no hago las noticias, solo las transmito».

Escribo fantasías, pero me baso en el mundo que veo. Si eso a veces duele, es porque la verdad suele hacerlo. A John Steinbeck se le acusó de feísmo gratuito cuando escribió sobre la emigración de los Okies a California en Las uvas de la ira, incluso de intentar fomentar una revolución doméstica, pero la mayoría de sus acusadores —como los que hicieron acusaciones similares contra Upton Sinclair cuando escribió sobre la putrefacción corrupta de la industria cárnica en La jungla— eran personas que preferían los cuentos de hadas y los «felices para siempre». A veces la verdad de cómo vivimos es simplemente fea, eso es todo. Pero apartarse de estas verdades por una supuesta delicadeza, o ceder a la idea de que escribir sobre la violencia provoca violencia, es abrazar la hipocresía. En Washington, la hipocresía engendra políticos. En las artes, engendra pornografía.

Todos mis relatos sobre la violencia en la adolescencia se basan, en cierta medida, en mis propios recuerdos del instituto. Esa realidad particular, tal como la recordaba al escribir siendo adulto, era bastante desagradable. Recuerdo el instituto como una época de pena y resentimiento. En las pruebas de hombría de los iroqueses, guerreros desnudos eran desafiados blandiendo garrotes y clavando las puntas de las lanzas. En el instituto, la meta es el día de la graduación en lugar de una pluma de hombría, y las armas se sustituyen por insultos, desprecios y epítetos, muchos de ellos raciales, pero imagino que los sentimientos son más o menos los mismos. Las víctimas no siempre están desnudas, y sin embargo una buena parte de las novatadas más crudas tienen lugar en los campos de juego y en los vestuarios, donde están poco o nada vestidas. En los vestuarios es donde empieza Carrie, con las chicas lanzando compresas a una chica sexualmente ignorante que cree que se está desangrando.

No me fío de las personas que recuerdan el instituto con cariño; demasiados de ellos formaban parte de la clase alta, los que se mofaban en lugar de ser mofados. Estos son los menos propensos a comprender a los niños del saco y rechazan cualquier simpatía por ellos (lo que no es lo mismo que aprobar sus actos, algo que no debería hacerse, pero que probablemente se haga). También son los más propensos a sugerir que se retiren de las bibliotecas libros como Carrie, El guardián entre el centeno o La paz separada. Les remito que estas personas tienen menos interés en reducir la atmósfera de violencia en las escuelas que en olvidar lo mal que algunas personas —ellos mismos, en algunos casos— pueden haberse comportado mientras estaban allí.

Y todavía… por unas cosas o por otras, como dice Robert Burns, la atmósfera de culto a la violencia ficticia en la que viven ahora tantos niños tiene que ser considerada parte del problema. Puede que nos gusten nuestras películas de Jackie Chan, Walker Texas Ranger en la televisión, y las novelas de bolsillo ultraviolentas de supervivencia —por no hablar de las novelas pseudoreligiosas en las que los días de la Gran Tribulación prometidos en el Libro de las Revelaciones se describen con detalles sangrientos—, pero tenemos que reconocer que estas cosas nos están haciendo daño, al igual que muchos de nosotros tuvimos que reconocer que nuestros cigarrillos nos estaban haciendo daño, por mucho que los disfrutáramos.

Sin embargo, hay otras piedras angulares en el entorno de los niños del saco, y muchas de ellas tienen poco que ver con los libros o las películas. Los niños del saco están profundamente desconectados de sus padres, y sus padres están igualmente desconectados de ellos. Se sienten atraídos por grupos dirigidos por adultos y de carácter casi militar: grupos de scouts, clubes de kárate y artes marciales, grupos militares y paramilitares, clubes de coleccionistas. A excepción de lo que tiene que ver con los deportes. Los niños del saco rara vez obtienen cartas de recomendación… excepto, por supuesto, si la escuela a la que asisten tiene un equipo de tiro con rifle.

Los niños del saco proceden de familias en las que los otros hermanos han sido destacados por su reconocimiento en actividades deportivas, académicas, artes escénicas, eclesiásticas o programas de servicio comunitario. Los padres u otros parientes cercanos suelen ser militares. Los niños del saco no ganan en las carreras, ni son besados por la reina del baile, ni obtienen insignias azules. Son profundamente inarticulados y no tienen muchas citas (Eric Harris fue rechazado cuando pidió a una chica que fuera al baile de graduación con él). En casa, se quedan en sus habitaciones. Si se les presiona, los padres de los niños del saco suelen admitir que tenían miedo de estos niños mucho antes de que estallaran y cometieran sus actos de violencia. Si añaden que no pueden decir exactamente por qué tenían miedo, nadie debe sorprenderse; estos padres, a menudo brillantes, no abusivos y activos en la comunidad, rara vez son hábiles en la comunicación dentro de la familia. Uno desearía que estas familias leyeran juntas, que dejaran que algún escritor razonablemente elocuente hablara por ellos, pero, por supuesto, esto rara vez ocurre.

Los niños del saco hacen pocos amigos, y los que hacen suelen estar tan locos y terriblemente confundidos como ellos. Su atracción mutua, a veces homoerótica, tiene su propio efecto de cultura amplificada cuando los amigos empiezan a armonizar sus vidas, duplicando la ropa, los discos, las películas, los videojuegos y las salas de chat de internet favoritas de cada uno (los libros, violentos o no, rara vez brillan en el espectro del entretenimiento de los niños del saco). Estas piedras angulares culturales, desde Metallica («Exit light/enter night», es como empieza el estribillo de una canción) y Marilyn Manson hasta películas como Scream, crean un lenguaje para los que no pueden hablar de otra manera. Durante un tiempo puede ser suficiente; puede ser suficiente, incluso, para que algo cambie antes de que se cometan actos terribles e irrevocables. Sin embargo, en algunos casos, la presión es demasiado grande. Al no poder interiorizar sus sentimientos de ira e incapacidad, al no poder exteriorizarlos hablando libremente con nadie, la caldera finalmente se rompe y el vapor sale disparado hacia los lados. Cualquiera que se encuentre en el camino sale escaldado. En Colorado, doce de ellos murieron escaldados.

Los niños del saco, no hace falta decirlo, también tienen siempre acceso a las armas. Pero en Estados Unidos, ¿no lo tiene todo el mundo, cuando te pones a ello? ¿No es justo decir que en Estados Unidos una de las grandes religiones es La Santa Iglesia de la Nueve Milímetros? A la gente de las armas no le gusta oírlo, pero creo que hay que decirlo. Y si nosotros, en el ámbito de las artes, estamos dispuestos a admitir la sangre en nuestras manos, creo que ellos deben admitir la sangre en las suyas.

Pero repito que es inútil a estas alturas entrar en el debate de la mala cultura frente a la disponibilidad de armas; ha degenerado hasta el punto de que uno casi espera ver pegatinas en los parachoques que digan LAS ARMAS NO MATAN A LA GENTE, LOS CD DE AC/DC MATAN A LA GENTE. Y en cualquier caso, ambos bandos operan no por una reflexión real, sino por dos poderosos temores. El primero es que se merecen ser culpados. El segundo es más primario, y es el miedo a los fantasmas. Los niños del saco, que vagan por los pasillos de cualquier instituto en Estados Unidos, susurrando a los marginados y a los escupidos que hay una manera de igualar las cosas, que hay mucha medicina potente para conseguirlo en una Tec-9 o en una bomba casera, serán culpados.

¿Puedo ser franco? Este miedo es a que la violencia no termine, sino que empiece. No es completamente racional, pero creo que también entiendo que los miedos irracionales son a menudo los más poderosos de todos. En este caso, lo que no se dice es que hemos vivido bien mientras la mayor parte del mundo vive mal, hemos comido bien mientras gran parte del mundo pasa hambre o realmente se muere de hambre, hemos vestido a nuestros hijos con lo mejor, gran parte de ello hecho por niños de otros países que tienen poco más que sueños, muchos de los cuales son los violentos sueños americanos que ven en la televisión. Hemos tenido todo esto, parecen pensar algunos de nosotros —quizá muchos—, y debe haber un precio. Debe haber un pago. Tal vez incluso debe haber un juicio. Entonces llegan a nuestras mentes inquietas las imágenes de los niños del saco, que disparan tan bien porque se han entrenado en sus ordenadores domésticos y en los videojuegos del centro comercial.

El presidente Clinton ha hecho débiles esfuerzos para abordar este tema, pero uno solo puede quedarse boquiabierto ante el espectáculo involuntariamente cómico de este hombre reprendiendo al lobby de las armas y el amor de Estados Unidos por las películas violentas mientras hace llover bombas sobre Yugoslavia, donde ya han muerto al menos veinte no combatientes por cada estudiante inocente del Instituto Columbine. Es como escuchar a un hombre con una pipa de crack en la mano dando lecciones a los niños sobre los males de las drogas.

Hay soluciones, y también hay que poner en práctica un tranquilizador sentido de la perspectiva. La perspectiva comienza con la comprensión de que la mayoría de los niños en la escuela no son unos niños del saco, sino simples niños buenos, interesados en formarse y tener una vida social agradable, no necesariamente en ese orden. Las soluciones a largo plazo están donde siempre han estado, en las vidas familiares que enfatizan el amor, la comunicación y el conocimiento de lo que los niños están haciendo, lo que están viendo, lo que están diciendo y lo que pueden estar usando para drogarse el fin de semana.

Una solución inmediata, o un paso hacia ella, se encuentra en las oficinas de orientación de los institutos estadounidenses, donde hay que hacer un esfuerzo mejor y más fuerte para identificar a los potenciales Eric Harris, Dylan Klebolds y Thomas Solomons; tiene que haber un cambio cuántico de énfasis de la orientación laboral a la orientación psicológica (aunque a veces son lo mismo). Cuando se rechace dicha orientación, tiene que haber un proceso para retirar a los niños potencialmente violentos del entorno escolar. A la ACLU no le gustará, pero no me imagino que a estudiantes del Instituto Columbine como John Tomlin y Rachel Scott les guste mucho estar muertos en lugar de en el baile de graduación. Y si vamos a restringir el derecho de los liberales que velan por la Constitución a hacer matar a niños inocentes, tenemos que restringir también el derecho del lobby de las armas a hacer que los maten; este país tiene que restringir la venta de pistolas mucho más estrictamente de lo que ha estado dispuesto a hacer hasta ahora. El control de antecedentes en las ferias de armas es solo un primer paso.

Y sí, es necesario reexaminar la violenta cultura de la imaginación de Estados Unidos. Hay que hacerlo con sobriedad y calma; una caza de brujas no ayudará. No importa quemar los discos de Marilyn Manson en grandes hogueras fundamentalistas o retirar las novelas de Anne Rice de la biblioteca local porque podrían dar a unos cuantos bobos sin poder la idea de ponerse ropa gótica y empolvarse la cara de blanco; vayamos más allá de la cuestión de si la próxima cosecha de asesinos natos está perfeccionando sus habilidades en Arcade 2000 en el centro comercial local. Es hora de examinar por qué los estadounidenses de todas las edades se sienten tan atraídos por los conflictos armados (Rambo), los conflictos sin armas (la Federación Mundial de Lucha Libre) y las imágenes de violencia. Estas cosas no solo se dirigen a los potenciales asesinos adolescentes, sino a muchos de nosotros. Su dominio en la psique nacional ha llegado a un punto en el que los asesinatos de Columbine dominan nuestros titulares y ocupan nuestros pensamientos, excluyendo muchas otras cosas, incluyendo el éxodo masivo de un millón de kosovares y el conflicto armado más peligroso del mundo desde Vietnam.

Harris y Klebold están muertos y en sus tumbas, pero nos aterrorizan igualmente; son la Muerte Roja en nuestro lujoso castillo (donde, a medida que se acerca el siglo XXI y el mercado de valores se abre paso hacia nuevos máximos, la fiesta nunca ha sido más febrilmente alegre). Son nuestros niños del saco, y quizás el primer paso para hacerlos desaparecer sea decidir qué es lo que nos asusta tanto de ellos. Es un debate que debe comenzar en las familias, las escuelas, las bibliotecas y en foros públicos como este. Por eso he rogado vuestra atención y vuestra indulgencia sobre un tema tan poco apetecible.

Gracias.

Stephen King

26 de mayo de 1999

Referencias

King, S. (26 de mayo de 1999). “Vermont Library Conference/VEMA Annual Meeting: The Bogeyboys” en el sitio web oficial del autor.

N. del T.: going postal en el texto original.

N. del T.: going pupil en el texto original.