Soy una marca

Así fue como Stephen King llegó a ser conocido como el rey del terror

Ensayo escrito por Stephen King y extraído de Fear Itself: The Horror Fiction of Stephen King (junio de 1984), aunque publicado originalmente en la revista Adelina en 1980. Traducción de Óliver Mayorga.

Lo que viene a continuación es un intento de relatar, de manera directa, cómo un hombre joven que no conocía a nadie en el mundo editorial y que no tenía agente literario se convirtió en lo que se conoce en ese mismo mundo editorial como un «autor de marca».

Yo definiría al «autor de marca» como aquel que es conocido por un determinado género de novela popular, es decir, Robert Ludlum es la Vista de Pájaro del suspense de espías neonazis, Helen MacInnes es el Listerine de las historias de «intriga internacional» para mujeres, John Jakes es la General Motors de la ficción histórica popular norteamericana, y yo, quizás, soy el Gigante Verde de lo que se llama «historia de terror moderna».

Si el título es mío, lo es por defecto. Ira Levin no ha publicado un relato de terror desde The Stepford Wives (su The Boys from Brazil está más cerca de la ciencia ficción que del terror), Tom Tryon parece haber repudiado el campo y William Peter Blatty no ha seguido con The Exorcist.

Es muy posible que el ciclo de terror que se inició con The Exorcist y Rosemary’s Baby esté terminando; el único otro escritor de marca de terror que se me ocurre es Frank deFelitta.

Pero esto no es solo un artículo sobre el hecho de ser una marca; es un intento de explicar cómo logré hacer una gran cantidad de dinero escribiendo novelas sobre fantasmas, telequinesis, vampiros y el fin del mundo. Pero, en el mundo editorial, ganar mucho dinero y recibir la etiqueta de «autor de marca» suelen ir de la mano.

He escrito en serio desde los doce años, y para mí eso significa que siempre he escrito para ganar dinero, pero he tratado de contar mis historias con toda la integridad que he podido, y con toda la honestidad que he sentido por el tema. Al igual que Frank Norris, siempre he querido responder a los críticos, en mi propia mente si no en ningún otro lugar, diciendo: «¿Qué me importa su opinión? Yo nunca he mentido. He dicho la verdad».

No existe ningún peligro en particular al escribir lo que llamaré, a falta de un término mejor, «ficción seria». Al escribir ficción popular, comercial, no hay más que peligro. El escritor comercial es fácil de sobornar, fácil de subvertir, y lo sabe. En los últimos dos o tres años he sentido esto con más fuerza que nunca. Pero si esto es cierto, también significa que el escritor comercial que puede decir la verdad ha logrado mucho más de lo que cualquier escritor «serio» puede esperar; puede decir la verdad y seguir pagando su hipoteca.

Escribí mi primera novela cuando estaba en el primer año de universidad y la presenté a un concurso, creo que era el concurso Bennett Cerf. Creía que el libro tenía una oportunidad, y me sentía enormemente orgulloso de haber engendrado una creación tan maravillosa a los diecinueve años. Fue rechazado con una breve nota de «Estimado colaborador», y me sentí demasiado abatido como para mostrar ese libro a cualquier editor de Nueva York. Ese fue el libro n.º 1.

El libro n.º 2 era una novela de 500 páginas sobre una revuelta racial en una importante (pero ficticia) ciudad estadounidense. En aquel momento —tenía veinte años— no me pareció ni especialmente presuntuoso ni especialmente cómico que un tipo que había crecido en un pueblo de Maine de 900 almas tomara como escenario una ciudad de millones de habitantes, ni que ese mismo tipo, que se graduó en el instituto en una clase de poco más de 100 personas, centrara gran parte de la acción en un instituto con un alumnado multirracial de más de 4000 personas.

Una profesora de escritura creativa de la universidad me encontró una agente para este libro, Patricia Schartle Myrer, de McIntosh & Otis. Me dijo que había leído el manuscrito y que le había gustado mucho. El marido de la Sra. Myrer, por cierto, es el autor de Once an Eagle y The Last Convertible.

La Sra. Myrer ofreció el libro a una docena de editores, entre ellos Doubleday, que posteriormente publicó mis cinco primeros libros. Luego me lo devolvió. Perdimos el contacto, pero siempre he tenido un buen concepto de ella por sus esfuerzos. La novela de los disturbios raciales realmente no es tan buena. El libro n.º 1 es uno que todavía puedo sacar, leer y lamentar cuando estoy borracho. El libro n.º 2 es solo un intento fallido.

Un año después, cuando estaba en el penúltimo año de la universidad, escribí el libro n.º 3. Y gracias a él, aunque no se publicó, conocí a William G. Thompson, que editó los cinco libros que hice con Doubleday.

Cuando estuve listo para mostrar el libro n.º 3, ya había terminado la universidad y estaba casado. Mi esposa, Tabby, y yo teníamos una hija pequeña. Yo trabajaba en una lavandería por 60 dólares a la semana, ya que no había podido encontrar un puesto de profesor, y, para ser justos, ni siquiera estaba seguro de querer enseñar; temía que fuera el primer gran paso en el camino para abandonar mis ambiciones de escritor. Tabby trabajaba por las noches en un Dunkin’ Donuts de Bangor y llegaba a casa oliendo a pan tostado. Un olor agradable al principio, que con el tiempo se volvió bastante deprimente.

Más o menos en el momento en que me preparaba para enviar el libro n.º 3, tomé prestada una novela titulada The Parallax View en la Biblioteca Pública de Bangor. No la saqué porque tuviera un aspecto especialmente bueno; la saqué porque las viejas, como de costumbre, habían llegado a la biblioteca más temprano y se habían llevado todo lo bueno. The Parallax View simplemente se veía mejor que cualquier otra cosa. Resultó que el libro —de Loren Singer— era bastante bueno. Y tenía un sabor ligeramente surrealista que me recordaba a mi propio trabajo.

Así que envié una carta de consulta sobre mi libro —el n.º 3— a «El editor de The Parallax View». Pero esa no fue la única razón por la que acudí a Doubleday. Los editores de Doubleday probablemente gruñirán y se llevarán las manos a la cabeza cuando lean esto, pero yo aconsejaría a cualquier escritor desconocido e inédito con una novela terminada en la mano que se pensara muy seriamente lo de ir a Doubleday. Acudí a ellos porque son gigantescos; son lo más parecido a una fábrica de libros que hay en la zona editorial de Nueva York. Me imaginé que debían estar más interesados en los nuevos productos que otras editoriales y, por lo que sé, la situación sigue siendo la misma, aunque la pila de manuscritos no solicitados, por desgracia, ya no existe.

Al consultar a Doubleday sobre el libro n.º 3, estaba bastante seguro de que me invitarían a enviar la novela para su lectura, y creía que al menos era posible que la publicaran. Tenía veintidós años, la edad a la que Ira Levin había publicado el clásico A Kiss Before Dying, tres años más que John Farris cuando terminó la notable Harrison High (y con la que, debo añadir, mi epopeya inédita de 500 páginas sobre disturbios raciales tenía una gran deuda). Pensé que era posible que Doubleday lo publicara, pero mi actitud estaba a años luz de la insensata arrogancia con la que había enviado por correo el libro n.º 1 tres años antes.

El día que llegó mi carta, el hombre que había editado The Parallax View estaba enfermo, y mi carta fue a parar a Bill Thompson, que había escrito una opinión positiva sobre el libro de Singer cuando estaba ante el consejo editorial de Doubleday.

Thompson me escribió la que probablemente sea la clase de carta más alentadora que puede recibir un aspirante a novelista, aunque no prometía nada más que una audiencia justa, lo que, después de todo, lo es todo. Era un tipo de carta sin prejuicios de un hombre que obviamente pensaba que todavía podía haber una buena novela no solicitada en algún lugar de Estados Unidos.

Le envié el libro. Le gustó mucho e intentó que Doubleday lo publicara. Doubleday se negó, lo que supuso un doloroso golpe para mí, porque me había permitido albergar alguna esperanza durante un tiempo extraordinariamente largo, y había reescrito el libro una tercera vez, tratando de ajustarlo a lo que el consejo editorial de Doubleday aceptaría.

Thompson me asestó el golpe con la mayor amabilidad posible, pero no dejó de ser un golpe. Cuando surgió un puesto de profesor en un instituto cercano, lo solicité y me contrataron, dando el primer paso por el otro camino, y pensando medio amargamente, medio mórbidamente, en todos los Plaths y Updikes y Mailers y Ross MacDonalds potenciales que habían acabado pasando los 40 años siguientes a su graduación enseñando la diferencia entre participios y gerundios (o intentándolo), preparando debates y —el horror más negro de todos— editando el periódico de la escuela.

La mayoría de mis temores resultaron estar completamente justificados. Vivíamos en una caravana y mi estudio era el cuarto de la caldera. Escribía con la máquina de escribir Olivetti de Tabby en un escritorio infantil. Mi tiempo de escritura se reducía a una hora u hora y media al día, e incluso ese tiempo estaba curiosamente viciado por los seis periodos de enseñanza y el pensamiento de los montones de temas que había que corregir más tarde. Teníamos un segundo hijo, y el dinero era muy, muy escaso. Yo ganaba 6400 dólares al año.

Durante el invierno de mi primer año de docencia escribí el libro n.º 4. Escribirlo fue una experiencia fantástica, al rojo vivo; el libro se escribió en un mes, la mayor parte en una semana de vacaciones de invierno. El libro, por desgracia, no fue fantástico. Se lo envié a Bill Thompson, que me lo devolvió en una semana y me dijo que lo intentara de nuevo. Estaba tan deprimido como lo había estado por el fracaso del libro n.º 1. Empecé a tener largas conversaciones conmigo mismo por la noche sobre si estaba o no persiguiendo un sueño de tontos.

Ese no fue un buen año. Estaba bebiendo demasiado y Tabby no estaba muy contenta con eso. El dinero que ganaba como profesor no era suficiente para cubrir nuestras facturas; vendía algunos relatos cortos, la mayoría a la revista Cavalier (un buen ángel llamado Nye Willden los compraba), pero no eran suficientes para pagar la factura del teléfono y finalmente pedimos a Ma Bell que viniera a llevarse el teléfono de nuestra caravana, que estaba situada en una preciosa colina barrida por la nieve en Hermon, Maine. Por si alguien lo pregunta, Hermon, Maine, no es París, Francia. Ni siquiera es Twin Forks, Idaho. Si no es un pozo, está muy cerca. Que nos quitaran el teléfono fue nuestro único y lamentable acto de resistencia ese año. Fue renunciar antes de que el Departamento de Crédito nos despidiese.

Tabby hizo malabares con las facturas con la competente pero aterradora experiencia de un payaso de circo haciendo malabares con raquetas de tenis; la transmisión de nuestro senil Buick Special de 1965 empezó a quejarse, luego a gemir, luego a dar tumbos y a engancharse; y al llegar el invierno, las motos de nieve empezaron a zumbar por los campos.

Para colmo, me encontraba en plena época de sequía. No tenía ideas, ni siquiera un monstruo que se precie para una historia de Cavalier. He aquí una rareza, una de las pocas en lo que es una historia bastante típica del joven escritor que se hace rico.

Hasta ese momento, a finales del otoño y principios del invierno de 1972, nunca se me había pasado por la cabeza escribir una novela de terror. Es extraño porque nunca había vendido nada más que historias de terror. Vendí dos a la revista Magazine of Strange Stories de Robert A. Lowndes, una cuando era un estudiante de primer año y otra cuando era un estudiante de segundo año (por un total de 65 dólares), y en ese momento creo que había vendido algo así como cuatro a Cavalier: una sobre ratas gigantes, otra sobre una anciana maestra de escuela que está tan segura de que sus alumnos de segundo grado son monstruos que los mata uno a uno, y otra sobre una lavadora con un demonio dentro.

Pero todas las novelas —los libros 1 a 4— habían sido de suspense o, en un caso, de ciencia ficción (la ciencia ficción de un hombre que había aprobado Física en el instituto con un aprobado raspado y que apenas había sobrevivido a Álgebra I). Estaba al tanto de las tendencias editoriales, conocía la novela de Tryon The Other, Rosemary’s Baby y el hecho de que la novela de Blatty había sido —sin ánimo de bromear— un monstruo de las ventas, pero nunca establecí la conexión con mi propia obra.

El verano anterior, había comenzado un relato corto titulado Carrie. Pensé que sería una historia de Cavalier; una historia sobre una chica fea con el «talento inusual» de la telequinesis, que finalmente utiliza para vengarse de las zorras de su clase de educación física que la han estado atormentando.

La historia tenía tantos puntos en contra desde el principio que nunca debería haberse escrito. El primer problema se produjo una hora después de que me sentara a escribir. Decidí que no podía escribirla. Me encontraba en un entorno totalmente ajeno —un baño de chicas— y escribiendo sobre chicas adolescentes. Me sentía completamente desorientado.

La escena inicial gira en torno a la inesperada (y tardía) llegada del primer periodo menstrual de Carrie White, y al llegar a esto —en la segunda página— me di cuenta de repente de que (1) nunca había sido una chica, (2) nunca había tenido un cólico menstrual o un periodo menstrual, (3) no tenía ni idea de cómo reaccionaría ante uno. Además, toda la geografía de esa primera escena me resultaba nebulosa. Había estado en las duchas de las chicas exactamente una vez —durante un trabajo de verano como conserje en un gran instituto de Maine— y sabía que había dispensadores de compresas, pero no podía recordar si las compresas costaban diez centavos cada una, veinticinco centavos cada una, o posiblemente eran un regalo suministrado por la escuela como las toallas de papel y el papel higiénico.

Arrugué mis dos hojas y las tiré a la papelera de la cocina. Una hora más tarde, Tabby las vio allí, las sacó, las leyó y me presionó para que siguiera.

En su biografía del Dr. Samuel Johnson, James Boswell repite un comentario que hizo el buen doctor, comparando a las predicadoras con perros bailarines; y hasta el día de hoy creo que Tabby me instó a seguir adelante con lo que finalmente se convirtió en mi primera novela publicada con el mismo espíritu. No es que uno espere que se haga bien, dijo Johnson sobre las predicadoras y los perros bailarines; es una maravilla que se haga. Así que seguí con la historia, sobre todo para complacer a Tabby, a quien le divertía encontrar a su marido irremediablemente enfrascado en el baile sociológico de las adolescentes.

El segundo problema apareció menos de una semana después. Carrie no iba a ser una historia para Cavalier, aunque el temible Nye Willden aceptara una historia sobre chicas en una revista orientada a los hombres. Simplemente iba a ser demasiado largo.

Cuando se me ocurrió la idea, vi el incidente de las duchas seguido de una furia de destrucción telequinética. Como la mayoría de mis ideas, esta surgió casi como un precepto moral equilibrado, dos incidentes que se equilibran perfectamente entre sí, sin aspavientos ni cabos sueltos.

Pero cuando escribí la escena de la ducha, vi que solo se había prendido el extremo de la mecha. Pensé que, para contar bien la historia, tendría que escribir unas 25 000 palabras.

Una breve digresión sobre el tema de las 25 000 palabras. Es una cifra que hace temblar a un escritor de cuentos y a un novelista. No existe una definición de novela o cuento en términos de número de palabras (ni debería existir), pero cuando un escritor se acerca a la marca de las 15 000 palabras, está saliendo de la provincia del cuento. De la misma manera, cuando supera la marca de las 35 000 palabras, se adentra en la provincia de la novela. Las fronteras de estas tierras son difusas y poco definidas, pero en algún momento el escritor se da cuenta de qué tierra está habitando; descubre que la moneda y los modales han cambiado, quizás mientras no estaba mirando.

Pero estas fronteras no son paralelas. Entre la novela y el cuento hay una confusa república bananera literaria, plagada de anarquía, que a veces se denomina novella y a veces (algo más arcaico y demasiado bonito para mi gusto) novelette.

Carrie estaba destinada directamente a esa tierra subdesarrollada y asolada por la pobreza, y yo lo sabía perfectamente.

Ahora bien, artística o literariamente hablando, no hay nada malo en la novella.

Por supuesto, tampoco hay nada de malo en los fenómenos circenses, salvo que rara vez se les ve fuera de un circo. La cuestión es que hay grandes novellas, pero tradicionalmente solo se venden en los mercados del gueto (léase «mercados de género» si se quiere; en Estados Unidos los dos son como uno), como el de misterio (Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine, Ellery Queen’s Mystery Magazine, etc.) o el de ciencia ficción (Fantasy and Science Fiction, Analog, etc.). Podría haber existido la posibilidad de vender Carrie a un medio de fantasía o ciencia ficción si no fuera por la fuerte perspectiva sexual de la historia; las revistas de fantasía y ciencia ficción han sido y siguen siendo en su mayor parte un baluarte de la mojigatería machista, cuidadosa con el tema de la conciencia femenina (véase el espléndido éxito de Joanna Russ, Ursula K. Le Guin y James Tiptree), pero tan aterrorizada por cualquier clase de perspectiva sexual honesta que un esfuerzo en esa dirección suele resultar en la reacción más salvaje hacia la pornografía.

En otras palabras, estaba escribiendo una historia sin ningún tipo de mercado.

Persistí, no por ninguna motivación noble, ni por ningún atisbo de futuro, ni siquiera porque mi mujer me lo pidiera, sino porque estaba seco y no tenía mejores ideas. De haberlas tenido, habría abandonado Carrie en un santiamén. Me abrí paso a través de una escena difícil y pegajosa, disfrutando poco o nada de ella, solo haciendo el trabajo más competente que pude. Cuando terminé, tenía una novella de noventa y ocho páginas manuscritas a un solo espacio. Creo que sería justo decir que la detestaba. No encajaba en ningún sitio; no era una historia directa, ni estrictamente de fantasía, ni estrictamente de ciencia ficción. La longitud era incorrecta y el final era terriblemente deprimente. Mi opinión meditada era que había escrito el mayor fracaso de todos los tiempos. Lo único que podía decir de Carrie era que tenía un principio, un nudo y un final, y que, por alguna loca razón, a mi mujer le gustaba más que todo lo que había escrito antes.

En diciembre de 1972, empecé a reescribir la historia, simplemente porque seguía seco y no tenía nada mejor que hacer. Había decidido intentar ampliarlo hasta convertirlo en una novela. Empecé añadiendo una documentación falsa para cada uno de los incidentes de la narración ya escritos: me inventé artículos de Esquire, The Reader’s Digest, Life (en activo cuando empecé con Carrie, desaparecida cuando terminé). Me sorprendí a mí mismo divirtiéndome mucho. La reescritura, decidí, tenía un cierto valor de diversión si no otra cosa. Fue divertido intentar sonar seudomoderno como lo hacía el Esquire de la era de Arnold Gingrich, piadosamente norteamericano como siempre lo ha sido el Reader’s Digest, guarda-la-compostura-y-nunca-sabrás-cuán malas-son-mis-hemorroides como lo es y, uno espera, siempre lo será el New York Times.

La combinación del elenco documental de la novela y varias escenas añadidas llevaron la historia más allá de la frontera al país de la novela, más próspero y bastante más ordenado, pero era pequeño, y eso fue otro golpe en contra. Entonces, como ahora, cualquier escritor consciente de las tendencias del mercado se da cuenta de que lo que los lectores quieren es un libro en el que perderse durante un fin de semana de verano o durante un puente de tres días: un Shogun, The Far Pavillions o, Dios nos salve, esa interminable polémica de Michener, Chesapeake.

El manuscrito terminado estuvo parado durante un mes después de su finalización; no veía sentido a enviar lo que consideraba un fracaso certificado. Pero mi amigo de Doubleday, Bill Thompson, me había enviado un calendario de música country por Navidad, y a principios de enero me envió una nota preguntándome si estaba haciendo algo. Decidí enviarle Carrie para que supiera que seguía con algo.

Unas tres semanas más tarde recibí una carta (prudente) en la que me decía que creía que Carrie podría funcionar si el último cuarto del libro se ajustaba al desarrollo más bien discreto de lo que había ocurrido antes. Sabía a qué se refería: cansado y ansioso por terminar, las últimas 50 páginas del borrador original se parecían mucho a una película de terror de John Agar, ya olvidada, llamada The Brain from Planet Arous.

Todavía sin ideas, reescribí siguiendo las líneas que él había sugerido, y descubrí que sus ideas funcionaban bien. No, eso no es realmente justo; en aquella ocasión, las ideas de Thompson funcionaron tan bien que fue casi un sueño. Era como si hubiera visto la esquina de un cofre del tesoro que sobresalía de la arena y hubiera clavado infaliblemente estacas en los probables límites de la masa enterrada.

Esa fue mi primera experiencia con lo que se supone que hacen los editores. Creo que en ocasiones posteriores, los consejos de Thompson han sido buenos o mejores, pero en ese caso concreto, estaba inspirado. La facilidad con la que sus sugerencias reforzaron la idea principal del libro fue estimulante.

Recibí una carta aún más esperanzadora de Thompson después de que leyera la reescritura, y en febrero de 1973 pedí prestados 75 dólares a la abuela de mi mujer (con nuestra esperada devolución del impuesto sobre la renta como garantía) y bajé a Nueva York en un Greyhound para reunirme con Bill Thompson.

El autobús salió de Bangor, Maine, a primera hora de la tarde y pasó por delante de nuestra caravana sin teléfono en su colina, en el Hermon más profundo y oscuro, de camino a la Ruta 2. Llegó a la terminal de la Autoridad Portuaria de Nueva York alrededor de las cuatro de la mañana y allí me senté en una silla frente a un televisor de monedas en blanco durante unas dos horas, con miedo a salir. La terminal parecía estar llena de un sorprendente y ominoso surtido de putas, drogadictos y vagabundas murmurando.

Llevaba un atuendo que esperaba que pareciera al menos moderadamente de autor: una chaqueta de pana y un voluminoso jersey rojo de cuello alto. La chaqueta, por desgracia, no tenía parches de cuero en los codos. Tenía diez dólares y un billete de ida y vuelta de Greyhound en la cartera. Me desprendí de cincuenta centavos para un mapa de Manhattan (siendo demasiado pobre para ir en taxi de un lugar a otro) y alrededor de las seis de la mañana comencé a caminar hacia Doubleday and Company en Park Avenue. Mi cita era para almorzar.

Los editores son famosos por sus «almuerzos», una palabra grotescamente modesta para una comida que a veces, incluso en aquellos días anteriores a la crisis energética y a la inflación galopante, podía ascender a más de 120 dólares para cuatro personas. Aquel día, nosotros (Thompson, yo y la secretaria de Bill, una mujer misteriosamente encantadora llamada Nadine Weinstein) comimos con bastante modestia en un restaurante llamado Onde’s, no muy lejos de las oficinas de Doubleday. En muchos sentidos, ese fue el mejor «almuerzo editorial» que he tenido; en otros, el peor. Sin duda, es el más memorable.

Tenía ampollas en ambos pies porque había llevado tontamente un par de zapatos nuevos comprados especialmente para el viaje. Me dolía el cuello, como chico de campo que llega a la ciudad, por mirar tanto hacia arriba («mira qué edificios tan altos»). No había dormido en el autobús la noche anterior, pedí dos gin-tonics y me emborraché casi inmediatamente. Nunca había estado tan decidido a no cometer ninguna metedura de pata social y nunca había estado tan convencido (al menos desde la noche de mi baile de graduación en el instituto) de que iba a cometer una. Para colmo, pedí fetuchini, un plato que los jóvenes con barba deberían evitar.

A pesar de todo, Bill y Nadine me hicieron sentir lo más cómodo posible. Aunque siempre se ha criticado a los neoyorquinos por su frialdad, distanciamiento y, a menudo, por su grosería, y las acusaciones tienen algo de cierto, la otra cara de la moneda es la hospitalidad natural del neoyorquino de toda la vida. A pesar de los fetuchini en mi barba y el zumbido de la ginebra en mi cabeza, me sentí bien con ese almuerzo, y todavía me siento así, cinco años después.

Le pedí a Bill, que resultó ser aún más ancho de hombros que yo y un par de centímetros más alto que mi metro ochenta, que estimara las posibilidades de que Carrie fuera publicada por Doubleday. Me dijo que creía que había un 60-40 a favor. Más tarde me enteré de que las posibilidades eran mucho mayores, pero no quería arriesgarse a gafar el acuerdo.

Un mes después, Tabby me llamó durante mi hora libre en la escuela. Subí a la oficina para atender la llamada, consciente de que era necesario que ella fuera a la casa de al lado para hacer la llamada, y bastante seguro de que una de dos cosas había sucedido: o bien Doubleday había decidido publicar Carrie, o bien uno de los niños se había caído por las escaleras de la caravana y se había fracturado el cráneo.

Resultó ser lo primero. Bill había enviado un telegrama (y más tarde, ese mismo día, le llamé desde la cabina telefónica de la única tienda de Hermon). Carrie era un libro de Doubleday. Tras 1500 páginas de manuscritos sin publicar, era un auténtico «novelista».

Doubleday ofrecía un adelanto de 2500 dólares, un adelanto muy respetable para una primera novela (no me habría sentido menospreciado si me hubieran ofrecido 1500 dólares, que en aquella época era más bien lo normal). Aquella noche, Tabby y yo tuvimos una larga conversación sobre la ganancia y el hecho de que el libro iba a publicarse. Le dije que no esperara ni un centavo más de la venta. Las primeras novelas tienen la mala costumbre de caer muertas en la calle. Los anticipos se calculan en función del potencial de ventas seguro, es decir, las ventas a las bibliotecas y a la única ancianita de Wheeling, Virginia Occidental, que se arriesga con alguien que no es una «marca» y desembolsa 5,95 dólares por una obra desconocida.

Sugerí que jubilásemos nuestro Buick, que estaba hecho un asco, y que usáramos el dinero del adelanto para comprar un coche nuevo —un compacto— libre de cargas. Tabby preguntó por la venta de libros de bolsillo, y yo le expliqué la política de Doubleday que finalmente nos llevó a separarnos cuatro años después. La política de Doubleday sobre el dinero de los libros de bolsillo es un reparto al 50 %, una política que no es negociable. Le dije que un gran número de primeras novelas nunca se venden en el mercado de libros de bolsillo y que la gran venta de libros de bolsillo de ese día (The Godfather de Mario Puzo, que se había vendido a Fawcett el año anterior por el precio inaudito de 420 000 dólares, un nuevo récord mundial, pero una miseria en comparación con lo que ocurrió más tarde con Ragtime de Doctorow y con la continuación de Puzo, Fools Die), era un caso aislado.

Había cambiado mi opinión sobre mi propio libro lo suficiente como para creer que su verdadero mercado sería un mercado mayoritariamente joven que estaba «programado como consumidor» para comprar libros de bolsillo pero no de tapa dura, el mismo mercado que está «programado como consumidor» para aceptar el precio de un álbum de discos, que es comparable al de un libro de tapa dura con una diferencia de un dólar más o menos. Pero le dije a mi mujer que no había razón para creer que ningún comprador de libros de bolsillo en Nueva York viera las cosas de esa manera. Creía entonces (pero ahora en menor medida) que los editores son extremadamente hábiles para reconocer la excelencia —incluso la simple competencia— cuando la ven, pero que tienen menos idea de lo que se va a vender que el vendedor de quioscos más humilde de Estados Unidos.

En cuanto a la tapa dura, esta situación se mantiene. Me parece que todas las grandes editoriales de tapa dura promueven casi voluntariamente los libros inaccesibles en detrimento de otros escritos en inglés. No hablo aquí de libros excelentes; no soy un escritor que vaya a decir que hay Thomas Pynchons y William Kotzwinkles y Dom DeLillos desconocidos mendigando en Estados Unidos mientras los editores persiguen con sus talonarios a los escritores sensacionalistas, porque no creo que sea así. Si hay algo que ocurre es exactamente lo contrario; E. L. Doctorow escribió Ragtime con una subvención, Thomas Williams tuvo una beca de ayuda mientras escribía su maravilloso The Hair of Harold Roux, ganador del National Book Award, y creo que casi cualquier casa de Nueva York estaría encantada de publicar un nuevo Thomas Pynchon, por muy enloquecedoramente abstruso y ofuscado que sea. Pero William Peter Blatty tuvo que sufrir innumerables rechazos antes de encontrar un editor para The Exorcist, y Puzo tuvo una experiencia muy parecida con The Godfather. La excelencia es algo que los editores y redactores, con su excelente formación universitaria en Literatura Inglesa y su amplia experiencia lectora, parecen no tener ningún problema en reconocer. Pero hay gente que todavía se lamenta por no haber reconocido el potencial comercial de Jonathan Livingston Seagull.

La gente de los libros de bolsillo siempre ha estado más atenta a lo que es comercial, y por eso los libros de bolsillo venden más que sus hermanos de mayor precio. Basándome en mis propias lecturas, diría que las dos casas de libros de tapa dura que mejor detectan el potencial comercial son Putnam’s (la editorial de The Godfather) y Doubleday; mi libro se publicó dos meses después de Jaws, de Peter Benchley, y tuve la oportunidad de ver cómo trabajaba el departamento de publicidad y subderechos en ese libro. Doubleday colocó la novela en las listas de los más vendidos de la misma manera que [el jugador de béisbol] Jim Rice puede colocar una bola rápida en la base.

Le dije a Tabby que creía que podíamos esperar un acuerdo de edición en rústica, tal vez por una suma tan grande como 60 000 dólares. Nuestra mitad sería de 30 000 dólares, y si eso ocurría, pensaba que podría dejar de dar clases durante un par de años y escribir a tiempo completo; incluso podría darnos tres años si promediábamos nuestro impuesto sobre la renta unos cuantos años atrás y vivíamos al límite.

A día de hoy no sé exactamente qué pasó con la novela y cómo llegó a ser leída primero por New American Library, que acabó publicando la edición en rústica de Carrie bajo su sello Signet; he oído historias, pero no voy a ofrecer aquí rumores. Lo que pasó, pasó. La empresa consiguió un manuscrito del libro antes de tiempo e hizo una oferta preventiva de 400 000 dólares, superando mi mejor estimación de 340 000 dólares y demostrando que la venta de The Godfather en rústica no fue un caso aislado, sino el primer disparo en una guerra de precios en rústica que va en aumento, la misma guerra de precios que ha obligado a las editoriales de rústica a dar saltos cuánticos en cuestión de arte de la cubierta, promoción, distribución y precio de la cubierta.

Decir que Tabby y yo nos quedamos boquiabiertos con esta noticia sería quedarse corto; quizá no haya ninguna palabra capaz de expresar con exactitud nuestra reacción. Thompson me llamó con la noticia el Día de la Madre de 1973; y yo le devolví la llamada esa misma noche, a su casa, convencido de que lo que había dicho en realidad eran 40 000 dólares. Y durante las dos o tres semanas siguientes viví con el temor constante y persistente de que alguien me llamara para decirme que todo había sido un error o un malentendido.

Después de Carrie, el libro n.º 5 estuvo terminado, se acabó la sequía y pasé por uno de los periodos de seis meses más prolíficos de mi vida. Escribí el libro n.º 6, una novela de suspense psicológico. Pero no era una novela de terror, y creo que eso es importante para el subtema que estamos tratando.

A principios de marzo de 1973, con el libro n.º 6 apenas terminado en su primer borrador, comencé el libro n.º 7. El libro n.º 7 comenzó como resultado de una conversación ociosa en la mesa entre Tabby, yo y un viejo amigo mío llamado Chris Chesley. Yo impartía un curso optativo en la escuela, cuyo título era Fantasía y Ciencia Ficción. Entre otras cosas, enseñaba la gran novela de vampiros de Bram Stoker, Drácula. Había leído el libro por primera vez cuando tenía once años, unos catorce antes, y desde entonces mi único contacto con el legendario conde había sido su encarnación (a través de Christopher Lee) en las películas de la Hammer.

El libro fue un redescubrimiento delicioso y poderoso. Es el libro más didáctico que he utilizado en una clase de literatura —hay docenas de cosas de las que se puede hablar— y me impresionaron muchas de las facetas del libro; el poderoso sentido de la conciencia de la sangre, el disfrute infantil de Stoker de la incipiente tecnología de principios de siglo, su comprensión sin esfuerzo de la trama y los personajes. Más que nada me impresionó la forma en que hizo que el conde pareciera más temible al mantenerlo fuera de escena, después del encuentro de Jonathan Harker con él en los primeros tres o cuatro capítulos del libro, el conde siempre está detrás de la escena.

La creación del conde Drácula fue el gran trampantojo de Stoker: lo creó de la misma manera que un niño puede crear un conejo monstruoso en una pantalla de cine simplemente moviendo los dedos. En ese libro, si no en otro, Stoker comprendió el hecho de que las sombras siempre están por delante de la carne y la sangre.

La conversación durante la cena de esa noche fue una especulación sobre lo que podría pasar si Drácula volviera hoy, no a Londres con sus «prolíficos millones» (como dice Stoker con esa complacencia puramente victoriana), sino a la Norteamérica rural. Dije en broma que un vampiro así sobreviviría tal vez tres semanas antes de que Efrem Zimbalist, Jr. y el FBI aparecieran y se lo llevaran a rastras, víctima de las escuchas telefónicas y Dios sabe de qué otra supervigilancia moderna.

Mi amigo Chris respondió inmediatamente diciendo: «No has pasado por Cumberland Center últimamente».

Tabby captó su idea más rápidamente que yo y añadió: "O Eddington", y se rio.

Empecé a ver el punto. Hay muchos pueblos pequeños en Maine, pueblos que permanecen tan aislados que casi cualquier cosa podría pasar allí. La gente podría perderse de vista, desaparecer, quizás incluso volver como muertos vivientes.

Empecé a darle vueltas a la idea en mi mente, y empezó a cuajar en una posible novela. Pensé que sería una buena novela, si conseguía crear una ciudad ficticia con suficiente realidad prosaica para compensar la amenaza tipo cómic de un grupo de vampiros.

Por suerte para mí, estaba enseñando la obra de Thornton Wilder Our Town a otro grupo, y me basé en ella junto con mi propia experiencia de haber crecido en un pueblo desolado. Si el pueblo no hubiera funcionado, no creo que el libro hubiera funcionado. Al final, la ciudad funcionó y el libro también. El libro n.º 7, titulado originalmente Second Coming, se publicó finalmente tras Carrie una semana antes de Halloween de 1975 y se tituló ‘Salem’s Lot.

Terminé el primer borrador de ‘Salem’s Lot un día antes de que Thompson me llamara con la noticia de que NAL había pagado mucho dinero por los derechos de reimpresión de Carrie. Al final de esa conversación eufórica, mencionó que deberíamos pensar en lo que vendría después de Carrie.

Un mes más tarde le escribí una carta a Bill y le dije que teníamos un pequeño problema: tenía dos posibles libros y no podía elegir entre ellos. Uno era una novela de suspense y el otro —por favor, no te rías— trataba sobre vampiros que invaden un pequeño pueblo de Maine.

Fue entonces cuando comenzó el proceso de creación de marcas, por lo que puedo decir; el proceso no es muy diferente al de los castings de Hollywood. No hace mucho vi a Bruce Dern en un programa de televisión lamentándose de que nadie le considerara para el papel de Jon Voight en Coming Home; en otro, una semana más tarde, vi a Burt Reynolds lamentándose de lo mismo. Como verán, he hecho la comparación con el casting y no con la «creación de estrellas», que, tanto en el mundo de los libros como en el del cine, son cosas totalmente diferentes.

Bill sugirió que, a la luz de Carrie, examináramos primero la novela de vampiros. Se la envié. Me contestó con una carta muy positiva en la que decía que se había perdido todo un soleado fin de semana de verano con Ben Mears, Susan Norton y compañía en el pueblo de Jerusalem’s Lot, Maine. Pensaba que gran parte de la estructura del libro estaba mal montada, pero que solucionarlo sería —en palabras de los editores— un «arreglo sencillo». La otra cosa que mencionó Bill —que casi se me pasó por alto en mi euforia por la venta del libro de bolsillo de Carrie y mi satisfacción por el hecho de que le hubiera gustado lo siguiente— fue el posible peligro de que me diera «fama de escritor de fantasmas».

Mi respuesta a esto fue que la reputación sigue a la función tanto como la forma; escribiría las cosas que tuviera que escribir y dejaría que los críticos descubrieran las etiquetas.

Resultó que no tenía motivos para preocuparme por los críticos; me ignoraron casi por completo. Carrie fue reseñada en la columna «Criminals at Large» de Newgate Callendar en el Sunday Times Book Review (y más tarde Pauline Kael la descalificó como «una obra mediocre sin pretensiones» en su crítica de dos páginas de la película de Brian De Palma); ‘Salem’s Lot no fue reseñada en absoluto.

Carrie fue publicada en rústica por NAL en abril de 1975 (vi la rústica a la venta por primera vez en Las Vegas, en cuyas escuelas fue prohibida más tarde debido al «lenguaje obsceno»), y comenzó el proceso que hace que los escritores se conviertan en marca. Se trata de un proceso que, en mi opinión, ha convertido a Joseph Wambaugh en nuestro «escritor de novelas policiacas»; a Helen Van Slyke en nuestra novelista de libros para mujeres «de la manera en que vivimos ahora»; a la difunta Jacqueline Susann en nuestra novelista de «sexo en los medios».

Este proceso funciona mejor con los escritores que pueden producir con regularidad. No es muy diferente del proceso que hace funcionar un reactor nuclear, salvo que, en lugar de un choque y rebote cada vez más rápido de átomos que tienden a una masa crítica, el escritor produce una serie de libros que rebotan entre la tapa dura y la tapa blanda a una velocidad cada vez mayor.

La edición de tapa blanda de Carrie se publicó exactamente seis meses antes que la de tapa dura de ‘Salem’s Lot. La idea es que la tapa blanda relativamente barata (Carrie se vendía en la edición de NAL por 1,50 dólares) me presentaría a miles de lectores, y que 80 o 90 de cada mil quedarían tan intrigados que se apresurarían a comprar ‘Salem’s Lot en tapa dura, empujándola así a las listas de los más vendidos, lo que genera aún más interés en la siguiente edición de bolsillo (si tuviera un centavo por cada persona que me ha dicho «estoy esperando la edición de bolsillo», podría retirarme a Aruba), lo que genera aún más interés en la siguiente tapa dura, y así sucesivamente hasta que, en lugar de un reactor nuclear en funcionamiento, una simbiosis perfecta de tapa dura y tapa blanda ha creado una máquina de hacer dinero que seguirá produciendo dinero hasta el fin de los días, o al menos hasta que el escritor caiga muerto de un ataque al corazón en Cleveland mientras come pollo sorpresa en una cena de autores.

Bueno, al principio no funcionó así, pero todo el mundo se quedó con él. New American Library publicó su edición original de Carrie con una portada bastante desconcertante. En ella aparecía la cara de una niña flotando sobre un místico fondo azul y negro. El nombre del libro no aparecía en la portada; el mío tampoco. Solo estaba la cara de esa chica. Más tarde me enteré de lo que había pasado por Herb Schnall, el presidente de NAL. La edición original del libro era de «doble cubierta». Cuando el lector pasaba la portada, se encontraba con una fotografía de dos páginas de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra en llamas. En el extremo derecho de la página interior estaba escrita la palabra «CARRIE» y el nombre de su autor.

El plan, dijo Herb, había sido marcar la portada (la cabeza de la niña) para que el título y el nombre del autor aparecieran en una especie de hueco escalonado. Se trata de una técnica de troquelado que es uno de los muchos trucos (una palabra desagradable, por cierto, pero la única que encaja) que los editores de libros de bolsillo han utilizado para superar el primer obstáculo crucial con los lectores. «Si consigues que cojan el libro, si consigues que lo manejen, estás a medio camino de conseguir que lo compren», me dijo Herb.

En cualquier caso, NAL llegó demasiado lejos con sus planes para echarse atrás cuando su imprenta les llamó y les dijo que la idea de las marcas simplemente no iba a funcionar; tendrían que publicar el libro sin título ni autor en la portada o hacer una portada completamente diferente. Decidieron seguir con la portada tal y como estaba. A pesar de todo, el libro funcionó bastante bien; no lo suficiente como para entrar en la recién inaugurada lista de superventas de libros de bolsillo del New York Times, pero sí lo suficiente como para alcanzar la marca mágica del millón.

En tapa dura, Carrie no fue un fracaso total, pero tampoco fue un gran éxito. Vendió unos 13 000 ejemplares, recuperando el anticipo y los costes de producción, pero no mucho más. Ese otoño, Doubleday publicó ‘Salem’s Lot, que tuvo el doble de éxito; vendió unos 26 000 ejemplares a 7,95 dólares cada uno (una ganga para una novela de más de 400 páginas) y le fue muy, muy bien como opción del Literary Guild. Ser seleccionado por un club de lectura es algo maravilloso. Al igual que el país de la novella se encuentra en algún lugar entre el país de la novela y el del cuento, el país de los miembros del club de lectura se encuentra en algún lugar entre el del comprador de libros de tapa dura y esa gran legión que está, Dios nos salve, «esperando el libro de bolsillo». Pero mientras que el país intermedio de la novella está habitualmente asolado por el hambre y el subdesarrollo, el país del club de lectura es como una pequeña y elegante democracia socialista. Es agradable ser un país alternativo, y aún más agradable ser una selección principal. La razón por la que es agradable ser una selección principal, por supuesto, es porque si el miembro del club de lectura se olvida de devolver el formulario de pedido, le envían el libro por correo de todos modos. Cuando eres una selección principal, los miembros tienen que hacer algo contigo, aunque solo sea marcar la casilla «NO ENVIAR» en la tarjeta.

‘Salem’s Lot se había leído en NAL con mucho entusiasmo, en gran parte sin duda porque reconocían un potencial de marca que empezaba a perfilarse. El terror era grande en aquellos días —más grande de lo que es ahora, sin duda— y yo no había dado señales con mi segundo libro de cambiar mi peluca terrorífica y el maquillaje de Lon Chaney por una pipa y una chaqueta de tweed y escribir algo profundo y significativo. En cierto modo, ‘Salem’s Lot les debió parecer incluso mejor que Carrie; se había vendido a Warner Brothers por mucho dinero y era un libro grande. El único problema, menor, era que Doubleday lo había publicado en octubre. Lo normal es que el libro de bolsillo se publique un año después del de tapa dura, así que ‘Salem’s Lot debería haber salido en octubre de 1976. Pero los ciclos de compra en los mercados de tapa dura y tapa blanda están tan invertidos como las estaciones en Norteamérica y Australia. El periodo que va de octubre a marzo es el de las altas presiones en los libros de bolsillo; la gente compra libros de gran tamaño, como Rock Climbing in South America y Grooming Your Weimaraner, como regalos de Navidad después del 25 de diciembre (por no hablar de las grandes novelas de otoño), y después de las navidades se gastan el dinero recibido de tías y abuelas y demás en el mismo tipo de cosas.

Desde marzo hasta octubre, la gente compra libros de bolsillo; la gran mayoría de ellos para la playa y las vacaciones, y las tapas duras acumulan polvo en las estanterías. ‘Salem’s Lot impresionó a la gente de NAL como un libro de tipo veraniego; grande, absorbente, pero no muy exigente. Así que llegaron a un acuerdo con Doubleday para publicarlo en agosto en lugar de octubre.

En la primavera de 1976, Bill Thompson y yo fuimos invitados a las oficinas de NAL para ver por adelantado la portada que estaban planeando; nos dieron a entender que ni siquiera querían seguir adelante sin la plena aprobación del autor. Nuestra curiosidad se despertó, como mínimo. Nos hicieron pasar a una pequeña sala en la que se había colocado un trípode. Había algo en el trípode, pero estaba cubierto con una pequeña tela gris; todo parecía una escena sacada de una novela de Madison Avenue.

Había visualizado todo, desde otro troquelado de dos tapas hasta algún tipo de efecto tridimensional. Cuando el director artístico de NAL empezó a esbozar su idea sobre la portada de una novela sobre vampiros modernos, dije —un poco nervioso— que cualquier cosa estaría bien siempre que esta vez llevara mi nombre. El director artístico y Herb Schnall intercambiaron una mirada y mi corazón se hundió. Al poco tiempo, se retiró el pequeño paño y se descubrió la cubierta: era un relieve negro de la cabeza de una chica. Con su pelo rizado y húmedo y sus ojos sin pupilas, parecía un busto griego. La única mancha de color en el conjunto era una sola gota de sangre en la comisura de la boca de la chica. El título y el nombre del autor figuraban en el reverso del libro.

Di mi aprobación, un poco incómodo, pero la di. Las ediciones posteriores del libro mantuvieron la cabeza de la niña, pero el título y el autor estaban impresos en plata en la cubierta. Qué alivio.

La cubierta negra funcionaba muy bien. ‘Salem’s Lot llegó al número uno de la lista de superventas del Times y al número dos de la lista de Publishers Weekly.

A finales del verano de 1974, toda la familia se había trasladado a Colorado. Había dos razones. Una era que yo ya sabía que iba a publicar dos novelas con trasfondo en Maine, y pensé que era el momento de investigar un nuevo escenario. La otra razón era que simplemente queríamos ir a Colorado y ver si era tan bonito como habíamos oído.

A finales de septiembre de 1974, Tabby y yo pasamos una noche en un viejo y gran hotel de Estes Park, el Stanley. Resultó que éramos los únicos huéspedes; al día siguiente iban a cerrar el hotel para el invierno. Paseando por sus pasillos, pensé que parecía el escenario perfecto, quizá el arquetípico, para una historia de fantasmas. Por aquel entonces me esforzaba en escribir una novela de secuestros, basada en el caso de Patricia Hearst-SLA, que parecía tener casi todos los aspectos dramáticos conocidos. Es una historia que Shakespeare podría haber acertado de pleno, es decir, si se puede imaginar a Shakespeare redactando «que se jodan todos los cerdos fascistas» en pentámetro yámbico. Pero la historia simplemente no marchaba. Seguí acariciándola con apatía durante las siguientes semanas y luego decidí dejarla de lado e intentarlo con «la historia del hotel encantado».

Nunca he escrito un libro que haya ido tan bien. Siempre he sido un escritor bastante rápido, pero siempre he creído que la velocidad a la que escribes tiene muy poco que ver con los problemas que resuelves o no resuelves: puedes escribir tan lentamente como Joseph Heller y aun así producir un mal libro. Mi opinión sobre los problemas argumentales o temáticos —incluso algo tan vago como la sensación general que te produce una obra en curso— es abrirme paso a través de ellos; si es necesario, atacarlos con mis propias manos como un minero atacaría un derrumbe.

Esto no quiere decir que el trabajo duro y la determinación sean siempre decisivos, porque no lo son, y no hace falta ser un novelista para saberlo. Todo lo que espero es que cuando las palabras estén en el papel sea capaz de distinguir el trabajo bueno del malo, y he cometido muchos errores en ese sentido. Pero tal vez sean solo lapsos de gusto, y ese no es un problema que deba preocupar a ningún escritor, al menos si quiere permanecer cuerdo por mucho tiempo.

No hubo ninguno de estos problemas en el libro n.º 8. La historia se desenvolvió por sí misma sin ningún problema. Nunca tuve esa sensación deprimente de haber perdido el camino. El escritor es un peregrino, y ese viaje en particular se desarrolló sin problemas.

Pero el paisaje era sombrío y lúgubre. El libro, al menos a mí, me pareció principalmente una historia sobre un hombre miserable y condenado que está perdiendo muy lentamente el control de su vida, un hombre que se ve empujado a destruir todas las cosas que ama. Durante la mayor parte de los tres o cuatro meses que tardé en escribir el primer borrador de la novela que titulé The Shine, me parecía estar de vuelta en aquella caravana de Hermon, Maine, sin más compañía que el zumbido de las motos de nieve y mis propios miedos: miedo de que mi oportunidad de ser escritor hubiera llegado y se hubiera ido, miedo de que me hubiera metido en un trabajo de profesor completamente equivocado para mí, miedo sobre todo de que mi matrimonio se estuviera acercando a un terreno pantanoso y de que pudiera haber arenas movedizas en cualquier lugar.

Cuando fui a Nueva York desde Colorado en enero para revisar el manuscrito corregido de ‘Salem’s Lot (que se publicaría ocho meses más tarde), le dije a Bill Thompson que había escrito un nuevo libro y que le había esbozado el argumento. He oído que algunos autores son excelentes resumidores —tan buenos para contar historias oralmente como para escribirlas—, pero yo no soy uno de ellos. Le conté el argumento de The Shine a lo largo de unas 2000 cervezas en una agradable hamburguesería llamada Jasper’s.

Bill no estaba muy entusiasmado. Pensó que la idea del libro sonaba bastante a Burnt Offerings de Marasco, que él sabía que yo admiraba inmensamente, y que una novela larga sobre una familia atrapada en un hotel embrujado solo reforzaría la etiqueta de «novelista de fantasmas». A los editores, por supuesto, se les paga para que sean esquizofrénicos: a la parte de Bill que era el hombre de la compañía le gustaba la idea de una tercera novela de terror —ayudaría al rebote de la marca a coger velocidad—, pero la parte que era solo el amigo de Steve King parecía pensar que podría estar perjudicándome a mí mismo, y quizá a mi futuro.

Los propios escritores son paranoicos sobre «el futuro». Por supuesto, es un trabajo tremendamente glamuroso; ¿quién no querría ser Youngblood Hawke si tuviera la oportunidad? Sin jefe, sin la rutina de nueve a cinco, sin afeitarse por la mañana con con los ojos aún por abrir, desayunar rápidamente y luego correr a la fábrica o a la oficina. Fiestas de autógrafos en librerías, almuerzos en Twenty-One y, por supuesto, los parches en los codos de la chaqueta y la pipa llena de alguna hierba esotérica en un estuche de Gucci hecho a medida.

La verdad es bastante más prosaica. Tienes un jefe, aunque no es una persona; es un plazo. Tienes un horario bastante regular, es decir, si quieres hacer algo (me tomo Navidad, mi cumpleaños, Pascua y el 4 de julio libres y escribo los otros 361 días del año). En cuanto a las fiestas de autógrafos en las librerías, de vez en cuando van bien —si ha habido alguna promoción y tu libro está de moda—, pero cuando van mal pueden ser ejercicios de vergüenza maravillosamente cómicos. El autor es inevitablemente confundido con uno de los dependientes (el hecho es que, dejando de lado a Youngblood Hawke, la mayoría de los escritores se parecen a los dependientes), y al menos una anciana te preguntará dónde está el baño de mujeres y un adolescente gordo con una tez como Mauna Loa en erupción te preguntará en qué pasillo están los libros de kung-fu.

Ser escritor tiene cierto valor de reconocimiento, pero casi siempre está ligado al nombre. Cuando tu cara es reconocida, suele ser en circunstancias en las que preferirías permanecer en el anonimato. Pasé un día en Pittsburgh mientras promocionaba The Shine. Estos bombardeos promocionales siguen un patrón establecido; suelen estar relacionados con una «cena de autor» o un «banquete de autor» (el plato principal, como ya se ha dicho, es inevitablemente alguna encarnación de pollo o carne asada que brilla con un rojo rubí poco natural en un pequeño charco de salsa bajo los fluorescentes desalmados del salón de convenciones de algún hotel), pero el verdadero propósito es llevarte a una gran ciudad para que puedas robar todo el tiempo posible a los medios de comunicación.

En Pittsburgh, aparecí en el programa A. M. Pittsburgh a las siete de la mañana, junto con una tropa de caballos de circo, un payaso que hacía animales con globos y un escuadrón de expertos en karate de siete años que se deslizaban siniestramente de un lugar a otro del estudio, lanzando gritos sobrenaturales de ¡heeeyahl! y ¡eeeee-YAG! con sus voces agudas. Entre los caballos (en el césped trasero de la cadena de televisión) y los niños karatecas, me entrevistaron y me pidieron, como siempre, que justificara el hecho de escribir sobre fantasmas y muertos vivientes en un mundo moderno que se dedica a contaminar toda el agua, a agotar la capa de ozono y a explotar la tierra cultivable para obtener carbón, de modo que nunca habrá una Norteamérica que tenga que enfrentarse a la vida sin béisbol nocturno.

Esa tarde hice lo mismo, esta vez haciendo mi pequeño baile de claqué entre una experta en cosmética que estaba tan maquillada que parecía una especie de momia viviente y una mujer mayor, demacrada hasta el punto de ser siniestra, que ensalzaba alguna nueva forma de dieta.

Esa noche participé en la «cena de autores», junto con Brendan Gill, del New Yorker (que vendía su libro sobre Charles Lindbergh) y el dibujante Jules Feiffer (que vendía su novela, Ackroyd). Los festejos se desarrollaron con normalidad, y más tarde los tres fuimos a un restaurante situado en lo alto de lo que los habitantes de Pittsburgh llaman The Incline, contemplamos las vistas y bebimos mucha ginebra.

En algún momento, me di cuenta de que mi «cena de autor» estaba tratando de salir a toda prisa. Me excusé y me apresuré a ir al baño de hombres para cumplir con lo que llamábamos «lo segundo»1 en nuestros días de escuela primaria.

El baño de hombres era una maravilla bizantina, hecha de mármol negro y casi lo suficientemente grande como para que cupiera toda mi caravana de Hermon. Se completaba con un anciano negro encargado del aseo, de pie junto a su estante de toallas, cepillos y pomada para el cabello. Pero, por alguna razón, todas las puertas estaban fuera de las cabinas de los aseos.

Para entonces empecé a sentir la necesidad de darme prisa, a menos que quisiera cometer una de las terribles meteduras de pata sociales de la vida. Me apresuré a entrar en la cabina más cercana a tiempo para evitar la metedura de pata… a duras penas. Y allí me senté, en la que seguramente es la segunda posición más vulnerable de la vida, con los pantalones por los tobillos y el estómago en ebullición. Allí me senté mientras el empleado del lavabo se giraba para examinarme, con su cráneo moreno y sin pelo brillando suavemente a la luz, y dijo: «¡Oiga, usted es Stephen King! Le he visto en la televisión esta mañana. Amigo, mi mujer ha leído todos sus libros».

Y entonces, para mi extremo horror, este tipo sacó un bolígrafo y un trozo de papel y avanzó sobre el lugar donde yo estaba sentado indefenso. Espero que ese sea el único autógrafo que se me pida mientras estoy sentado en el retrete.

Por supuesto, la vida del escritor también tiene sus ventajas. El horario es regular pero bastante corto, y en mi caso la paga ha sido buena. El mayor inconveniente económico y psíquico es la inseguridad. Si ganas mucho dinero, no sueles gustar a los críticos. Si les caes bien a los críticos, existe la posibilidad de que tú y tu familia os sentéis alguna noche a comer un guiso de Alpo y fideos. No hay seguridad social; tienes que ser lo suficientemente previsor para proveerte de tu propio programa de jubilación —Keogh o algo similar— si te lo puedes permitir. Tienes que resignarte al hecho de que no vas a tener la seguridad de un sueldo regular, y que si ganas mucho dinero, Hacienda te va a quitar mucho, aunque puede que no trabajes al año siguiente.

Todo ello demuestra muy poco, excepto que el concepto de «futuro» para un escritor es algo muy tenue, como mi agente no deja de recordarme, solo eres tan bueno como tu último libro, o quizás tus dos últimos, si tienes un historial. Y me pareció que el único norte verdadero por el que podía guiarme era si el libro me parecía bueno o no, no si me iba a «tipificar» como escritor de terror. Pensé que el libro se parecía a Burnt Offerings solo en que ambos eran relatos de casas encantadas, un subgénero del cuento sobrenatural que, por su propia naturaleza, tiene tantas similitudes como los westerns.

Cuando Bill Thompson vio el libro, se mostró mucho más entusiasmado, y ese libro, de todas las novelas que he publicado, fue el que requirió menos reescritura.

El formidable departamento de derechos de autor de Doubleday se puso a trabajar en él, y el libro se hizo muy popular antes de su publicación, sin duda porque en ese momento se podía clasificar claramente como «una novela de Stephen King» (al igual que cuando se dice Hellman’s, casi todo el mundo sabe que se trata de mayonesa). La solapa del libro se refería a mí como «el maestro de la historia de terror moderna», ignorando claramente a Shirley Jackson, Richard Matheson e Ira Levin, a los que todavía no me he acercado.

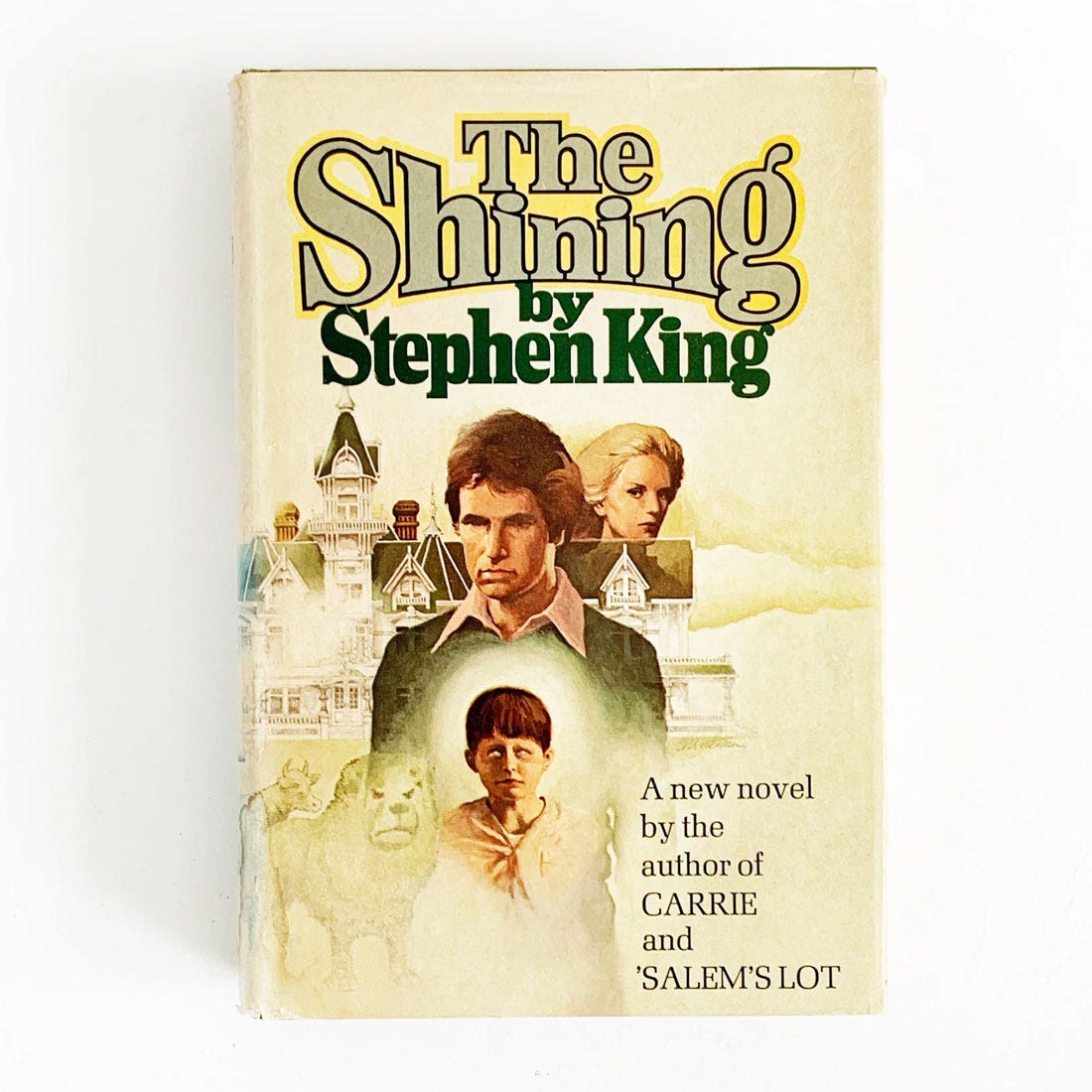

Warner Brothers volvió a comprar el libro, esta vez con Stanley Kubrick en mente para dirigirlo, con Jack Nicholson como protagonista y Shelley Duvall como su esposa. Entonces surgió un problema con el título. Querían que se renombrara The Shining, porque shine es un peyorativo anterior a la Segunda Guerra Mundial para referirse a los negros, como en: «Hey, shoeshine boy»2. Esto no habría sido un problema si uno de los personajes principales no fuera un cocinero negro llamado Dick Hallorann. Alguien del departamento de títulos de la Warner Brothers (quizá el mismo imbécil que sugirió —en serio o en broma, no lo sé— que ‘Salem’s Lot se renombrara As Maine Goes, So Goes the Nation) pensó que la gente pensaría que el título era una burla medio satírica a mi personaje negro. Así que lo cambiamos por The Shining (el título original había sido sugerido por una canción de John Lennon, Instant Karma, cuyo estribillo dice: «We all shine on… like the moon and the stars and the sun…»), con el que he aprendido a vivir, pero que sigue pareciéndome poco manejable y machacón. También se ha utilizado antes, por un buen escritor llamado Stephen Marlowe.

Además de la venta de la película, The Shining había sido elegida como selección principal del Literary Guild, y los derechos de edición en rústica se habían vendido a NAL por una buena suma. Poco después de que NAL publicara ‘Salem’s Lot —solo unas diez semanas después, de hecho—, United Artists estrenó la película de Brian De Palma sobre Carrie, y NAL lanzó su edición promocional de la película.

Mi novela había vendido algo menos de un millón de copias en su primera edición, pero cuando se estrenó la película, vendió otro millón y medio y subió en la lista de los más vendidos del Times hasta el número 4. Sin duda dice algo, no muy halagador, sobre nuestros hábitos de lectura como nación cuando se examina el hecho de que hoy en día la gente se ve impulsada a leer libros como resultado de haber visto una película. Cuando yo crecía en los años 50, el lema era «lee el libro, luego ve la película»; hoy en día parece ser «ve la película, luego lee la novelización que alguien hizo en cuatro días a partir del guion del rodaje».

Con The Shining, Doubleday aprovechó por primera vez la acción de rebote que crea una marca. Mis dos primeros libros vendieron aproximadamente 35 000 ejemplares en sus ediciones de tapa dura en las librerías; los mismos dos libros habían vendido 4,5 millones de ejemplares en sus reencarnaciones de tapa blanda. Las estadísticas no son la respuesta a los problemas del mundo, pero pueden ayudar a explicar por qué la industria del libro de bolsillo es ahora el gigante del mundo editorial; también puede explicar por qué mucha gente (incluyéndome a mí) cree que el libro de tapa dura ya no tiene futuro.

A lo anterior debo añadir que The Shining fue mi primer superventas de tapa dura; llegó al número 8 de la lista del Times (luego desapareció por completo de la lista), al número 7 de la lista de Publishers Weekly y al número 6 de la lista de la revista Time. Llegué a ser una celebridad una semana en la revista People, con dos páginas entre Bjorn Borg y Larry Flynt. La marca desempeñó sin duda un papel importante en el moderado éxito del libro en tapa dura. Se vendieron unos 50 000 ejemplares, el doble que ‘Salem’s Lot, y aunque no sea un gran éxito comparado con otra novela de Doubleday, Trinity, que se publicó al mismo tiempo, parecía que por fin había empezado a tener lectores de tapa dura.

Empecé diciendo que la escritura comercial era una escritura peligrosa: al igual que fumar un cigarrillo puede ser peligroso para la salud, la escritura popular puede ser peligrosa para la integridad. Es demasiado fácil empezar a producir el equivalente literario de las cenas congeladas. Creo que, tras una serie de brillantes novelas de suspense, Alistair MacLean se dedicó a vender cenas congeladas durante muchos años; y el difunto Ian Fleming admitió lo mismo tras la publicación de sus tres últimas novelas de James Bond.

Pero el trabajo del escritor es escribir: después de años de una promoción a trompicones, la industria editorial —encabezada por el sector del libro de bolsillo— parece haber tomado la decisión de que su trabajo es vender libros. En un mundo que se ha vuelto loco por las celebridades de las ligas menores, como Farrah y Cher, el autor de marca es el resultado, y como conclusión, me apresuro a añadir que soy un ejemplo bastante menor de ese fenómeno. Están Robert Ludlum, Rosemary Rogers, Katherine Woodiwiss y muchos otros. Ni siquiera los llamados novelistas «serios» son inmunes; Gore Vidal es sin duda una marca, como lo son en menor grado Kurt Vonnegut, Jr. y Paul Theroux. Otros, como los escritores de novelas de bolsillo John Saul, se han curtido en los talleres de la zona editorial. Pero el trabajo del escritor es escribir, y no hay marca en la pequeña habitación donde la máquina de escribir o la pluma y el cuaderno esperan. No hay estrellas ni marca en ese lugar; solo personas que intentan crear algo de la nada, y los que tienen éxito y los que fracasan.

Quizás el primer autor de marca fue Charles Dickens. En Estados Unidos, la gente solía hacer cola en los muelles cuando llegaba el barco con la siguiente entrega de La pequeña Dorrit u Oliver Twist. Si su fama de primer novelista estrella le perjudicó, no se nota en su obra posterior. Tampoco hay ninguna razón para pensar que pueda hacerlo o esperar que lo haga. La idea de que el éxito en sí mismo puede perjudicar a un escritor es tan ridícula y tan elitista como la creencia común de que un libro popular es un mal libro: la primera creencia presupone que los escritores son aún más corruptibles que, por ejemplo, los políticos, y la segunda presume que el nivel de gusto en el país más alfabetizado del mundo es ilógicamente bajo. No acepto —y quizás no pueda, como resultado directo de lo que estoy haciendo— ninguna de las dos ideas. Ser una marca está bien. Tratar de ser un escritor, tratar de llenar la hoja en blanco de una manera honorable y veraz, es mejor. Y si esas dos cosas cambian alguna vez de lugar en mí (y puede suceder con una facilidad espeluznante y discreta), estoy en un gran problema. ⬥

Referencias

King, S. (junio de 1984). «On Becoming A Brand Name» en Fear Itself: The Horror Fiction of Stephen King. Nueva York, Estados Unidos: New American Library.

N. del T.: Number Two es una expresión informal utilizada generalmente por niños cuando necesitan ir al baño a defecar.

Traducido al español sería: «Oye, limpiabotas».